加齢に伴うB細胞の細胞老化が腸内細菌叢の乱れを引き起こすことを発見(原研がNat.Cell.Biol.に発表)

【概要】

大阪大学 微生物病研究所 遺伝子生物学分野の原 英二教授(兼:大阪大学 免疫学フロンティア研究センター、大阪大学 感染症総合教育研究拠点)、河本 新平 助教、植村 憲 特任研究員(非常勤)らを中心とするグループは、免疫グロブリンA(IgA)を産生するB細胞が腸内細菌により長期的に刺激を受けることで細胞老化を起こし、IgAの産生量や多様性に変化が生じることで、腸内細菌叢の乱れを引き起こすことを明らかにしました。本研究成果は加齢に伴い腸内細菌叢が変化する原因の一端を明らかにすると同時に、様々な加齢性疾患の発症原因の一つと考えられている加齢に伴う腸内細菌叢の乱れを改善する方法の開発につながる可能性がある研究成果です。

【研究背景】

私たちは、誰もが加齢とともに生体機能が低下する現象、即ち老化を経験します。老化は、生活の質の低下やがんや認知症など重篤な加齢性疾患の発症につながるため、だれもが避けたい生命現象の一つです。日本を含め高齢化のすすむ多くの国において、老化の進行を遅らせて健康寿命を延伸することを目指した研究が現在盛んに行われています。最近、老化の一因として加齢にともない体内に細胞老化(※1)を起こした細胞(老化細胞)が増加することが注目されており、老化細胞が加齢に伴って体内に蓄積し、様々な炎症性物質を分泌することが体の老化を早める一因となっていることが明らかになってきています。しかし、なぜ加齢に伴って老化細胞が体内に蓄積するのかについては良く分かっていませんでした。 一方、私たちの腸管には莫大な数と種類の腸内細菌で構成される腸内細菌叢(※2)が形成されています。腸内細菌叢は私たちの健康を維持するために重要な働きをしていますが、加齢とともに腸内細菌叢の組成の変化(乱れ)が生じることが様々な加齢性疾患の発症と深く関係していることが明らかになってきています。しかし、なぜ加齢に伴って腸内細菌叢が乱れるのかについては殆ど分かっていませんでした。

【研究内容】

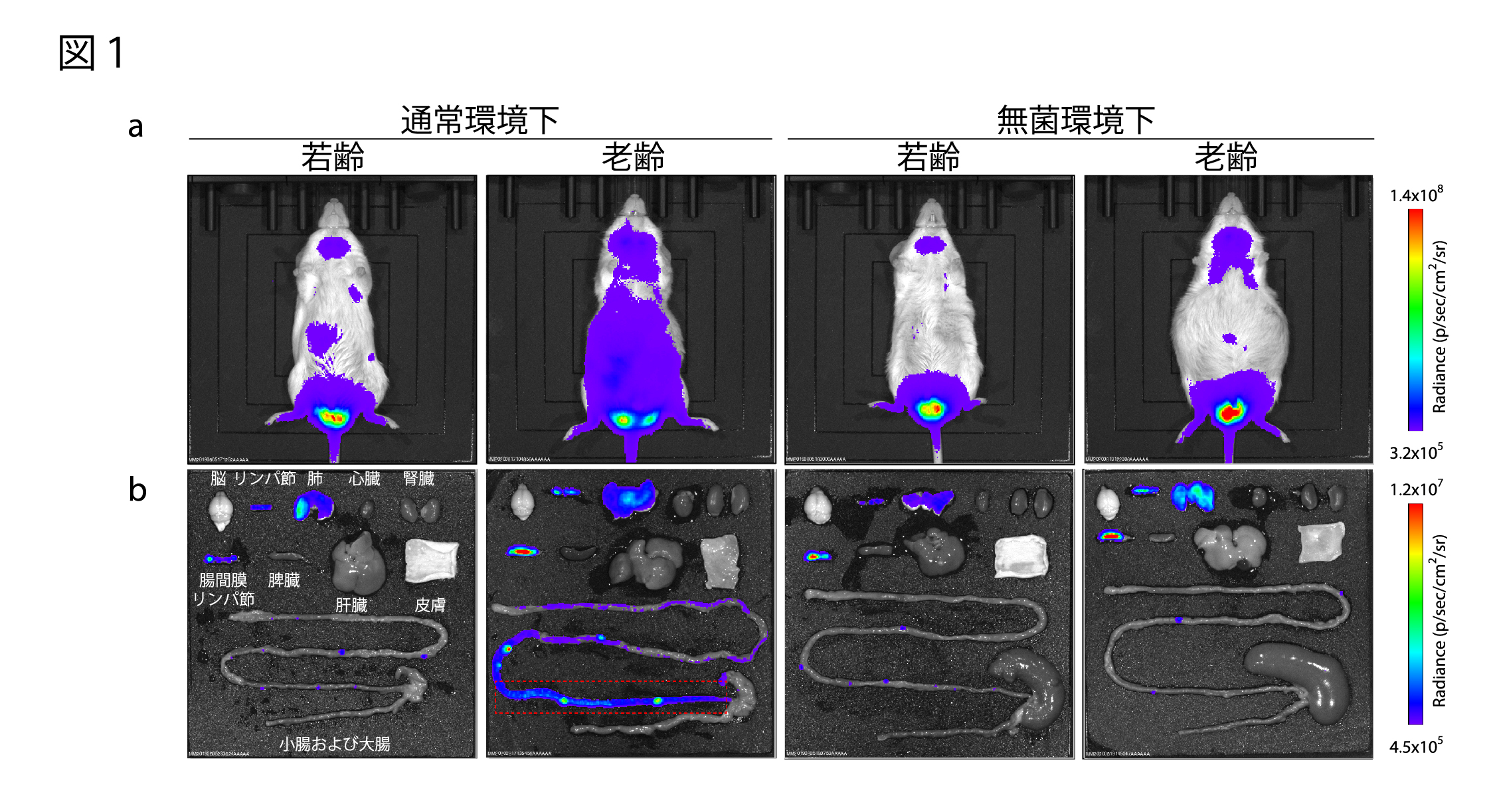

本研究所遺伝子生物学分野 原教授、河本助教および植村特任研究員らの研究グループは老化細胞をマウスの生体内で生きたまま可視化できる遺伝子改変マウスを用いて、腸内細菌が存在する通常の環境下、もしくは体の中に細菌が全く存在しない状態(無菌環境下)で長期間飼育し、老化細胞の変化を経時的に観察しました。その結果、通常の環境下において飼育されたマウスは加齢に伴い腹部に老化細胞が増加する一方で、無菌環境下において飼育されたマウスは老化細胞の増加は見られないことに気づきました(図1a)。さらに、臓器を取り出して調べた結果、特に腸管の回腸部分において顕著な差が認められました(図1b)。次に、回腸のどの細胞に細胞老化がおこっているのか1細胞RNAシークエンス解析等により調べたところ、腸管において免疫グロブリンA(IgA)産生を担う胚中心B細胞の一部が細胞老化を起こしていることがわかりました。IgAは腸内細菌に結合することで腸内細菌叢の組成を調節していることが知られています。そこで、加齢に伴い回腸の胚中心B細胞が細胞老化を起こすことが、IgAの産機能低下と腸内細菌叢の乱れにつながっているのではないかと考え、同じ個体のマウスを2年間追跡調査することで加齢に伴うIgA産生および腸内細菌叢の変化を詳細に解析しました。その結果、加齢とともにIgAの産生量が低下するだけでなくIgAの腸内細菌に対する結合性も変化することで、腸内細菌叢に乱れが生じていることがわかりました。更に細胞老化を起こしにくくしたマウスでは、正常マウスにおいて見られた加齢に伴うIgAの産生量や多様性の低下が抑制されることが確認されました。また、正常マウスから単離したB細胞では加齢とともにIgAの産生能が低下し腸内細菌叢を制御する能力が著しく低下するのに対し、細胞老化を起こしにくくしたマウスから単離したB細胞は、加齢してもIgA産生能の低下がみられず腸内細菌叢を制御する能力もある程度維持していることが分かりました。

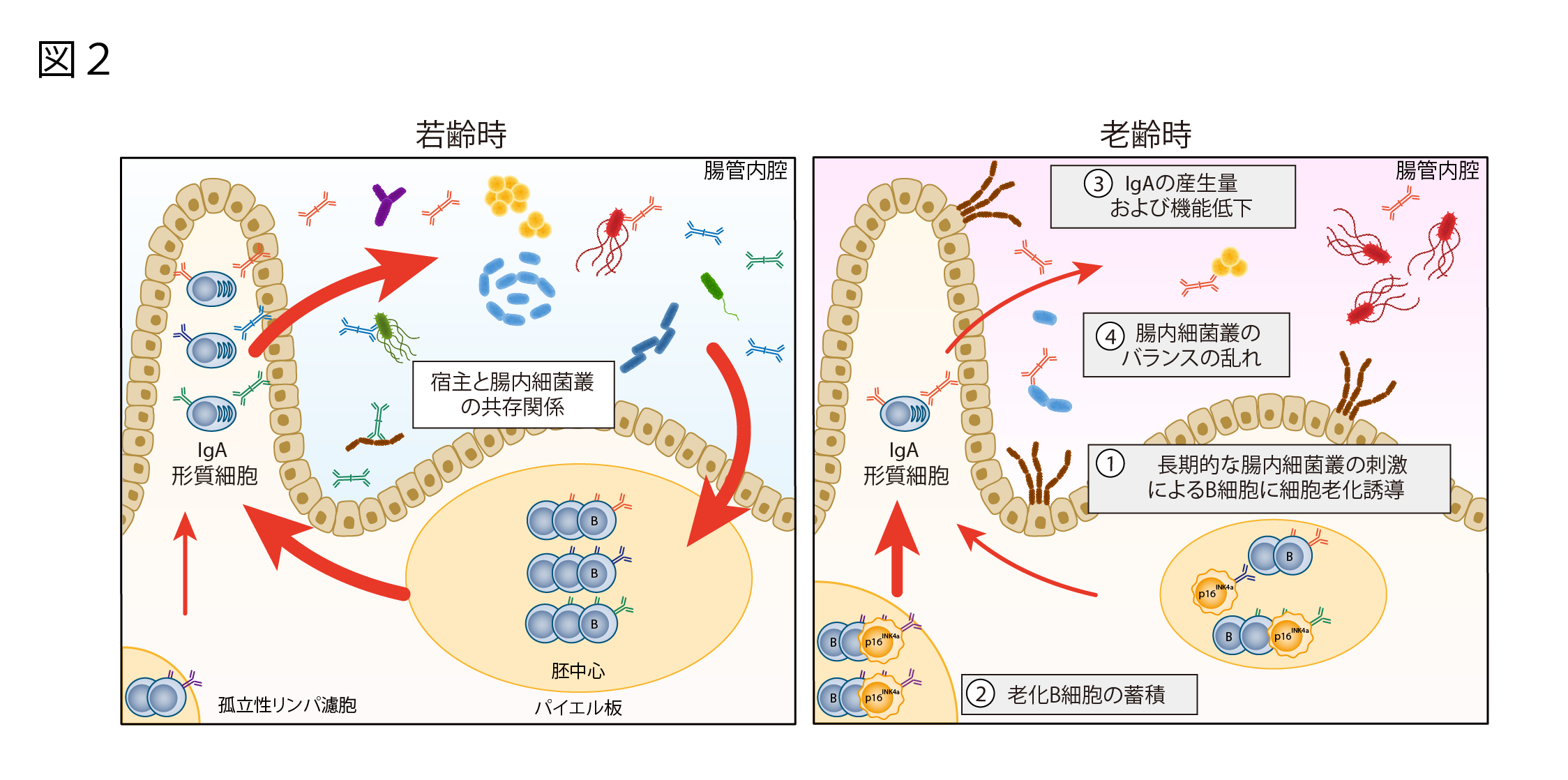

以上のことから、若齢期のマウスにおいはIgAを介して腸内細菌叢の組成を制御することで健康状態を維持しているが(図2左)、加齢の過程で長期間に渡り腸内細菌により刺激を受けると、回腸の胚中心B細胞が細胞老化を起こしてしまうことでIgAの量および多様性が低下し、結果的に腸内細菌叢の乱れを引き起こしていることが明らかとなりました(図2右)。

【将来の展望】

本研究成果は、本来宿主にとって共存関係にあるはずの腸内細菌叢が長期的には宿主にとってストレスとなり、回腸の胚中心B細胞が細胞老化を起こしてしまうことで腸内細菌叢の乱れを引き起こしていることを明らかにしたものです。このため、長い間不明であった加齢に伴い腸内細菌叢が乱れる原因の理解につながると同時に、腸内細菌叢の乱れを防ぐ新たな予防法の開発につながり、健康寿命の延伸への貢献が期待されます。今後、ヒトにおいても同様の現象が起きているのかを検討し、安全かつ効果的に胚中心B細胞の細胞老化を抑制する方法の開発を目指していきたいと考えています。

本研究成果は英国科学誌Nature Cell Biologyに2023年5月12日にオンライン掲載されました。

【タイトル】Bacterial induction of B-cell senescence promotes age-related changes in the gut microbiota

【著者】Shimpei Kawamoto, Ken Uemura, Nozomi Hori, Lena Takayasu, Yusuke Konishi, Kazutaka Katoh, Tomonori Matsumoto, Masae Suzuki, Yusuke Sakai, Tatsuyuki Matsudaira, Takahiro Adachi, Naoko Ohtani, Daron M. Standley, Wataru Suda, Shinji Fukuda & Eiji Hara

本研究は主に下記の事業による資金的支援を受けて実施されました。

・日本医療研究開発機構 革新的先端研究開発支援事業

・日本医療研究開発機構 ムーンショット型研究開発事業

・日本医療研究開発機構 次世代がん医療加速化研究事業

・日本学術振興会 科学研究費助成事業

・科学技術振興機構 ムーンショット型研究開発事業

・大阪大学OUマスタープラン実現加速事業

用語解説

(※1)細胞老化

正常な哺乳動物の体細胞は細胞分裂を繰り返しながら増殖しますが、その多くはある一定の回数しか分裂することが出来ません。限界まで分裂した細胞は細胞分裂を不可逆的に停止し、もはや分裂を再開することはありません。この現象が「細胞老化」と呼ばれ、細胞の分裂回数を制限することで、細胞が過度に増殖してがん化することを防いでいると考えられています。また、分裂限界に達する前でも、がん遺伝子の活性化など、細胞に発がんの危険が生じると、速やかに細胞老化と同様な不可逆的な細胞分裂停止を起こすことも明らかになっています。

(※2)腸内細菌叢

ヒトを含めた多くの動物の腸管内では多種・多様な細菌が絶えず増殖を続けています。これらは腸内細菌と呼ばれ、個々の菌が集まって複雑な微生物生態系を構築しています。 この微生物群集が「腸内細菌叢」と呼ばれています。