細胞競合が臓器形成のしくじりを修正し、機能的な体を作り出す(石谷研がNature Communications誌に発表)

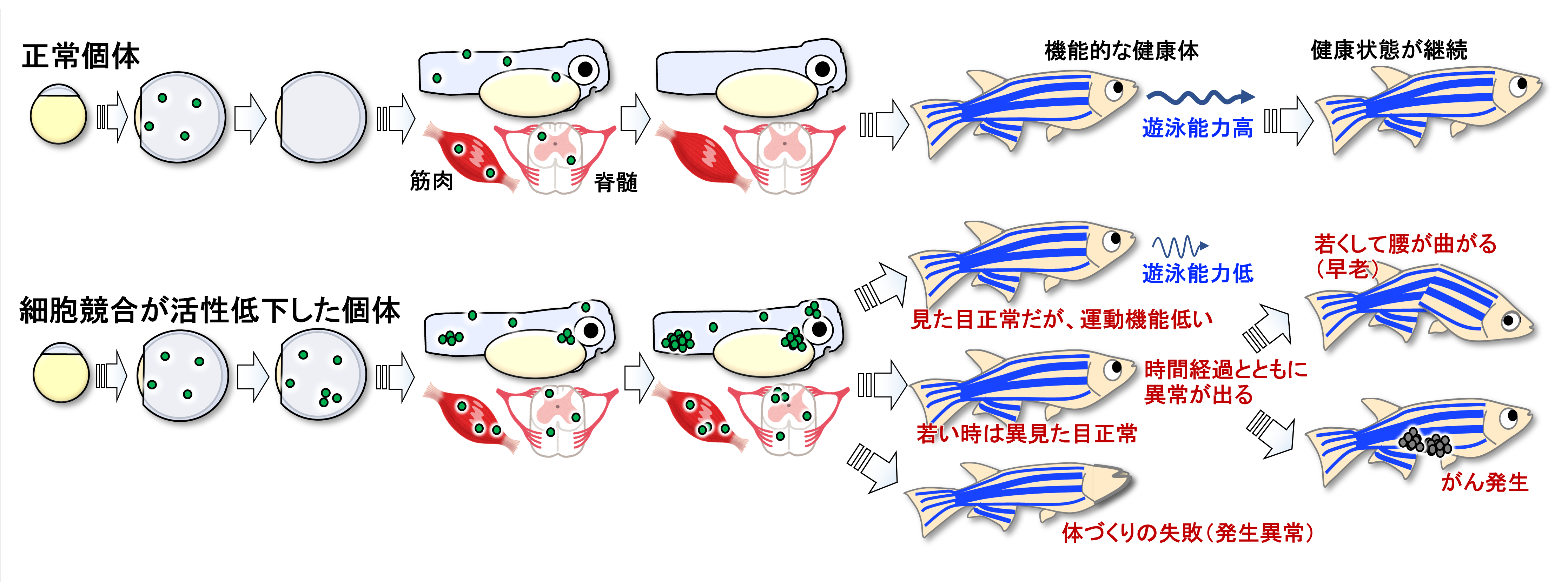

生体統御分野の石谷太教授(責任著者)、博士課程大学院生の松本かな子さん(筆頭著者)、龝枝佑紀助教(共筆頭著者)らの研究チームは、生命機能研究科佐々木洋教授らとの共同研究により、細胞競合と呼ばれる免疫細胞を介さない不良細胞排除機構が、神経細胞や筋肉細胞をミスなく正確に配置し、機能的で病気になりにくい健康体を作り出すために必須の役割を果たすことを明らかにしました(図1)。さらに、世界で初めて脊椎動物の細胞競合のマーカーの同定に成功しました。

【研究成果のポイント】

- 脊髄や筋肉の形成過程でエラーとして生じた不良細胞※1が細胞競合※2によって取り除かれることを発見。

- 細胞競合による不良細胞排除が、神経細胞や速筋・遅筋の正確な配置、運動機能の発達、腫瘍抑制などに必須であり、健康が持続する機能的なからだを作るのに寄与していることが判明。

- 世界で初めて脊椎動物の細胞競合マーカー※3の同定に成功し、細胞競合の未知機能探索への道を拓いた。

動物のからだは、ゲノム・エピゲノムにプログラムされた設計図に基づいて作り上げられます。しかし、近年の研究により、からだづくりの過程で、設計図通りに動作しない(あるいは動作できない)不良な細胞が頻繁に生じてしまうことが明らかになりつつあります。石谷教授らは以前に、生きた組織の細胞や分子の動態を観察するイメージング解析※4に適したモデル脊椎動物ゼブラフィッシュ※5を用いて、胚※6(初期段階の赤ちゃん)のからだづくりの過程において生じた不良な細胞が細胞競合と呼ばれる細胞間コミュニケーション機構によって排除されることで胚発生のエラーを防いでいることを明らかにしてきました(参考:2019年プレスリリース※7・2024年プレスリリース※8)。しかしながら、胚発生以降のからだづくりのプロセスで細胞競合が働いているかはよくわかっていませんでした。また、生体内で突発的かつ不規則に生じる不良細胞とその排除過程を観察するのは至難の業であり、細胞競合を捕捉するためのマーカー分子の同定が求められていました。

今回、研究チームは、ゼブラフィッシュを用いた解析により、脊髄や筋肉が作られるプロセスにおいてプログラムが正常に作動しない不良細胞が頻繁に生じることを発見し、さらに、これらの不良細胞が細胞競合によって取り除かれることを明らかにしました(図1)。続いて、細胞競合の抑制実験により、細胞競合が速筋・遅筋細胞や脊髄内の神経細胞の正確な配置、運動機能の発達、将来的な腫瘍などの病気の抑制など、健康な体の構築に必須であることを示しました(図1)。

また、ゼブラフィッシュの胚や形成中の脊髄や筋肉、マウス胚における細胞競合において共通して活性化する因子として転写因子Foxo3を同定し、さらに、Foxo3が脊椎動物共通の細胞競合マーカーであることを明らかにしました。細胞競合は、その不良細胞排除能力から「新たな生体防御機構」として近年注目されつつありますが、マーカーがないためにその生理機能の探索がこれまで極めて困難でした。しかし、今回の研究で細胞競合マーカーが同定されたことにより、機能探索が容易になり、今後、細胞競合の新たな未知機能が一気に明らかになる可能性が拓けました。また、ヒトにおいてFoxo3遺伝子の活性と長寿や知能、体型などとの関連が知られており、細胞競合が個体の一生涯において多様な機能を果たしている可能性が期待できます。

本研究成果はNature Communicationsに2024年12月17日に公開されました。

タイトル:“Foxo3-mediated physiological cell competition ensures robust tissue patterning throughout vertebrate development”

著者名: Kanako Matsumoto(共第一著者), Yuki Akieda(共第一著者), Yukinari Haraoka, Naoki Hirono, Hiroshi Sasaki, Tohru Ishitani(責任著者)

用語説明

※1 不良細胞

機能が破綻した細胞、あるいは、場に不適応で組織機能に負の影響を及ぼしうる細胞。これまでの研究で、細胞競合がWntシグナル異常、多能性低下、ミトコンドリア機能異常、リボソーム遺伝子異常、発がんシグナル活性化などの異常を持った不良細胞を排除することがわかっていたが、本研究により、Shhシグナル(筋肉や運動神経細胞の種類や位置を規定する信号)に異常を持つ不良細胞も細胞競合によって排除されることがわかった。

※2 細胞競合

同種の細胞集団内に生じた“異質な細胞”が隣接細胞との相互作用を介して選択的に排除される現象。1975年に、リボソーム遺伝子変異細胞をショウジョウバエ組織に人為的に導入すると正常細胞とのコミュニケーションを経て排除される現象として最初に発見された (Morata & Ripoll Dev Biol 1975)。その後、ショウジョウバエや哺乳類培養上皮をモデルとして「人為的に誘導した不良細胞(発がんシグナルが活性化した細胞など)と正常細胞の細胞競合」を対象としたメカニズム解析が進められてきたが、細胞競合は人工的にしか観察できておらず、細胞競合が生理的環境で機能する生命現象なのかさえも不明であった。しかし、石谷教授らの研究グループの研究によって、発生プログラムのエラー修復という細胞競合の生理的役割が明らかになりつつある。

※3 マーカー

正式には、分子バイオマーカーあるいは細胞バイオマーカーという。組織や体液における特定の分子・細胞の有無、あるいは存在量を指標として、任意の疾患の診断や予後、予測、薬品の安全性・毒性などに利用する。今回の細胞競合マーカーFoxo3を利用することで、その発現量が周辺細胞と比較して不規則に高い細胞を「細胞競合が起きている細胞の候補」としてみなすことができる。

※4 イメージング解析

生物の体内における細胞動態、細胞内の分子動態を可視化する研究方法。最も多くの情報を得ることができ、生命現象を最も効果的に理解できる方法の一つである。対象とする生物の透明度が高ければ体内深部までイメージングが可能で、かつ対象とする生物が小さければ分子動態、細胞動態、個体の変化を同時に把握できる。このため、小さく透明度の高い生物に対して極めて有効である。マウスなど大きな動物で行う場合は、臓器を取り出したりレンズを体内に入れたり、あるいは動物を殺して固定し透明化などの処理を施す必要がある。

※5 ゼブラフィッシュ

ヒマラヤ周辺の温帯地域の池の浅瀬や田んぼのそばに棲息するコイ科の淡水魚。胚発生が早く(受精から基本的な体が出来上がるまで24時間程度)、胚が小さく透明なため、イメージング解析に最も適したモデル脊椎動物であると考えられている。また、人と類似した遺伝子、細胞、臓器を有し、かつ、容易に飼育・実験操作できることなどから、「ヒト疾患研究の第3のモデル動物」として米国NIH(国立衛生研究所)に指定されている(第1、第2のモデルはマウスとラット)。

本国では同サイズの小型魚類としてメダカが有名であり、近年の研究論文数や研究者人口はゼブラフィッシュの方が圧倒的に多いにも関わらず、よく混同される。メダカが遺伝学解析に適しているのに対してゼブラフィッシュは胚を用いた解析などに適しており、研究用途が異なる。どちらも優れた実験動物である。

※6 胚

多細胞生物が受精卵から細胞分裂を繰り返しながら成長する初期段階の状態を指します。赤ちゃんとして成長するための最初のステップ。

※7 2019年プレスリリース

組織・臓器の発生プロセスのエラー回避機構を発見-がんや先天性疾患などの発症機構理解に新たな視点-

2019年10月 Nature Communications掲載研究成果

タイトル:“Cell competition corrects noisy Wnt morphogen gradients to achieve robust patterning”

著者名:Yuki Akieda, Shohei Ogamino, Hironobu Furuie, Shizuka Ishitani, Ryutaro Akiyoshi, Jumpei Nogami, Takamasa Masuda, Nobuyuki Shimizu, Yasuyuki Ohkawa, & Tohru Ishitani

https://www.nature.com/articles/s41467-019-12609-4

※8 2024年プレスリリース

細胞社会の秩序は、フォースによって守られるー細胞集団が細胞間張力を使って「秩序を乱す不良な細胞」を感知・排除することを発見―

2024年11月Science Advances掲載研究成果

タイトル:“Mechano-gradients drive morphogen-noise correction to ensure robust patterning”

著者名: Kana Aoki, Taiki Higuchi, Yuki Akieda, Kotone Matsubara, Yasuyuki Ohkawa, Tohru Ishitani