SARS-CoV-2の進化的動態:ヘパラン硫酸利用を介した感染戦略の解明(荒瀬研がmBioに発表)

本研究所免疫化学分野の樋口周平特任研究員、荒瀬尚教授らの研究グループは、SARS-CoV-2オミクロン株が細胞表面のヘパラン硫酸に結合する能力を獲得し、感染力を高めていることを明らかにしました。

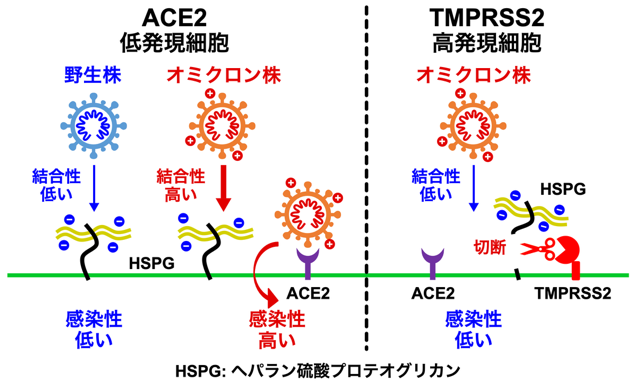

SARS-CoV-2オミクロン株は、スパイクタンパク質に30カ所以上の変異を有し、これによって高い感染性を獲得しましたが、その詳細な分子メカニズムは不明でした。本研究により、オミクロン株のスパイクタンパク質では、変異によって正電荷を帯びたアミノ酸残基が増加し、負電荷を持つ細胞表面のヘパラン硫酸への親和性が亢進していることが明らかになりました。この親和性の亢進が、ACE2受容体の発現が低い細胞への効率的な感染を可能にしていると考えられます。

一方、従来株は肺胞上皮細胞のようにTMPRSS2プロテアーゼを発現する細胞で高い感染性を示すのに対し、オミクロン株ではTMPRSS2発現細胞への感染性が低下していました。本研究では、この現象の一因として、細胞表面のヘパラン硫酸プロテオグリカンがTMPRSS2によって切断されるという新たな知見を得ました。

以上の結果から、オミクロン株はヘパラン硫酸への結合能を獲得したことで、ACE2低発現細胞への感染能力を高めただけでなく、ウイルスの細胞指向性そのものを変化させたことが示唆されます。本研究の成果は、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質の変異が、ウイルスの感染性、細胞指向性、さらには病原性に与える影響を理解する上で重要な知見を提供するものです。

9分53秒でわかる音声解説

本研究成果はmBioに2025年6月23日に掲載されました。

タイトル:Evolutionary dynamics of heparan sulfate utilization by SARS-CoV-2

著者:Shuhei Higuchi Yafei Liu, Jun Shimizu, Chikako Ono, Yumi Itoh, Wataru Nakai, Hui Jin, Kazuki Kishida, Kazuo Takayama, Toru Okamoto, Yoshiko Murakami, Taroh Kinoshita, Yoshiharu Matsuura, Tatsuo Shioda, Hisashi Arase