体外の培養子宮で着床と発生に成功(伊川研がNat. Commun.誌に発表)

大阪大学免疫学フロンティア研究センターの平岡毅大特任助教(常勤)、同微生物病研究所の伊川正人教授らの研究グループは、体外で培養したマウス子宮上で、体内と同程度に忠実な着床と発生を再現することに成功しました。着床は、マウスなどの実験動物であっても子宮の深部で起きる現象のため、直接観察したり介入したりすることが難しく、これまで研究自体が困難でした。また、単細胞である精子と卵子の相互作用である受精と違い、多細胞から成る胚盤胞と子宮の相互作用で成立する着床を体外で完全に再現することは非常に困難でした。

【研究成果のポイント】

- マウス子宮の体外培養法を確立し、体外培養子宮で着床と発生を忠実に再現。さらに着床不全の病態を模倣し、その改善法も発見した。

- 着床は子宮の深部で起きるため、直接観察したり介入したりできず、研究自体が困難だった。今回、酸素透過性素材のデバイスを用いて子宮環境そのものを体外で再現することで、体内と同程度の着床をはじめて体外で再現した。

- 生殖補助医療(ART)における反復着床不全の病態解明や着床診断技術の開発、および着床率の向上や反復着床不全の治療といった「着床補助技術」の開発に繋がると期待

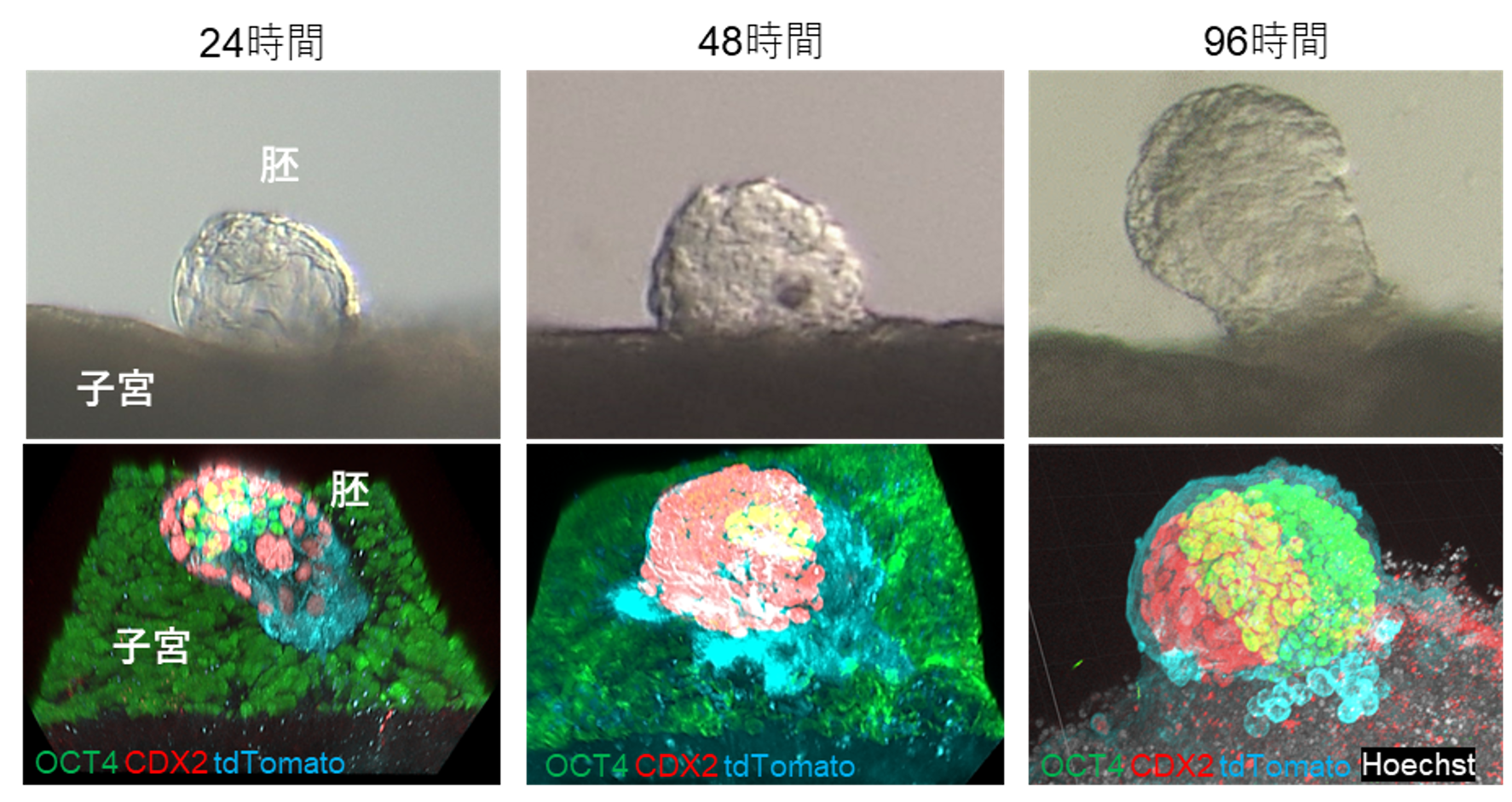

今回研究グループは、酸素透過性のシリコン素材を使用したデバイスを用いることで子宮組織を体外で培養し、子宮環境そのものを体外で再現することで(=体外子宮システム)、体外での着床と発生に成功しました(図1)。さらに研究グループは、子宮の着床因子を薬剤で阻害することで、着床不全の病態を体外で再現しました。着床不全の機序解析の結果、胚の着床因子の活性が低下していたため、活性型に設計した着床因子を胚に導入することで、着床不全環境の子宮においても着床を促進できることをつきとめました。

本研究で開発された体外子宮システムにより、着床研究の飛躍的な発展が期待されます。将来的には、生殖補助医療(ART)における反復着床不全の病態解明や着床診断技術の開発、および着床因子の補充による着床率の向上や反復着床不全の治療といった「着床補助技術」の開発に繋がることが期待されます。

詳細はこちら(プレスリリース資料)

本研究成果は、英国科学誌「ネイチャーコミュニケーションズ(Nature Communications)」に、2025年7月1日に公開されました。

タイトル:“An ex vivo uterine system captures implantation, embryogenesis, and trophoblast invasion via maternal-embryonic signaling”

著者名:Takehiro Hiraoka, Shizu Aikawa, Daisuke Mashiko, Tatsuya Nakagawa, Hiroki Shirai, Yasushi Hirota, Hiroshi Kimura, Masahito Ikawa