NKT細胞の分化を制御する 新たな仕組みを発見(山﨑研がJEM誌に発表)

本研究所分子免疫制御分野の石川絵里助教、山崎晶教授(免疫学フロンティア研究センター、感染症総合教育拠点、ワクチン開発拠点先端モダリティ・DDS研究センター兼務)らの研究グループは、ナチュラルキラーT(NKT)細胞分化の新たな転写制御機構を明らかにしました。

【研究成果のポイント】

- 自然免疫型T細胞※1の一つであり、これまでその分化メカニズムが長らく謎であったNKT細胞※2の分化を司る新たな転写制御機構を発見した。

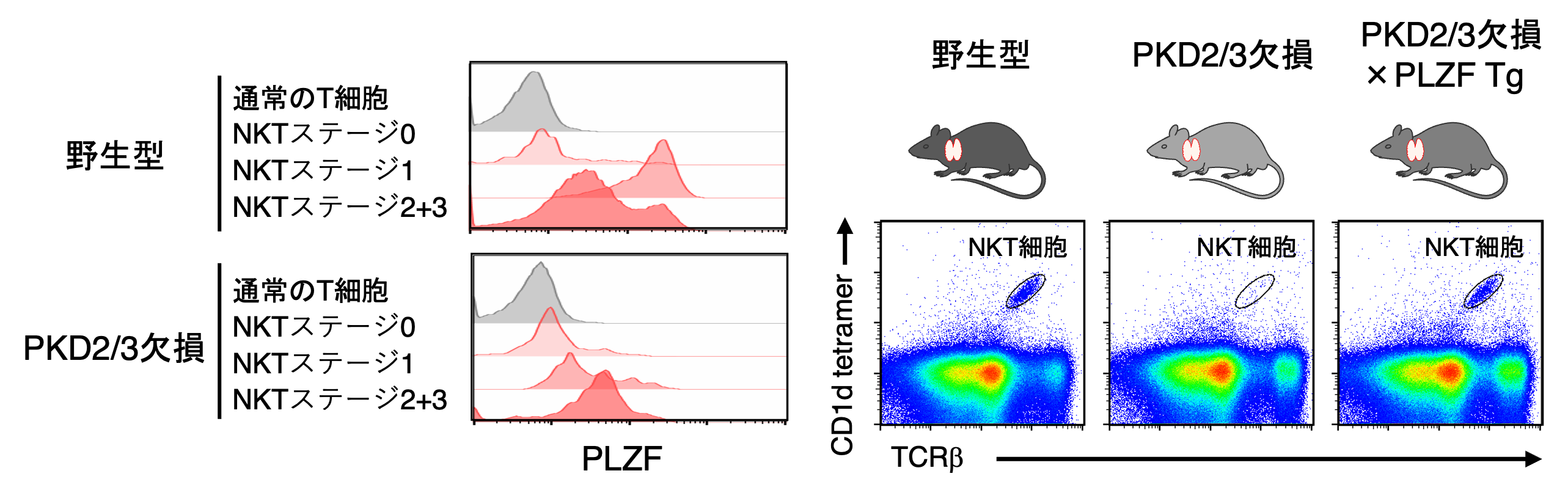

- リン酸化酵素プロテインキナーゼ※3D(PKD)をT細胞のみで欠損したマウスではNKT細胞が消失することを見出した。

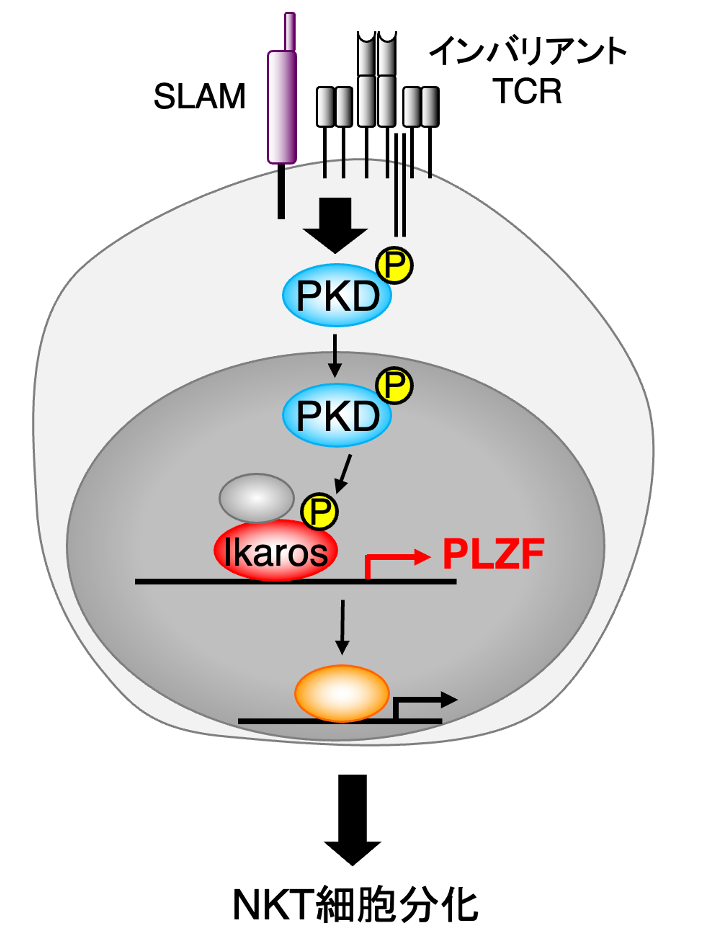

- PKDは転写因子Ikarosをリン酸化し、さらにIkarosが自然免疫型T細胞分化に必須の転写因子※4PLZFの発現を誘導してNKT細胞分化に働くことを明らかにした。

- NKT細胞はがん細胞や感染細胞の排除に重要な役割を持つことから、PKDの働きを制御することで、がん免疫や感染症、NKT細胞が病態形成に関わる自己免疫疾患などの治療への応用が期待される。

NKT細胞は自然免疫と獲得免疫の中間的な役割を担う自然免疫型T細胞の一つで、がん細胞や感染細胞の排除、自己免疫疾患の病態形成など様々な疾患への関与が知られています。胸腺で分化するこの細胞の分化機構については、同じく胸腺で分化する通常のT細胞に比べ未だ不明な点が多く、その全貌は明らかになっていません。

今回、研究グループは、セリン/スレオニンリン酸化酵素プロテインキナーゼD(PKD)のT細胞特異的欠損マウスにおいてNKT細胞が消失することを見出しました。このマウスでは自然免疫型T細胞の分化に必須の転写因子であるpromyelocytic leukemia zinc finger (PLZF)の発現が低下しており、PKDはPLZFの発現誘導を介してNKT細胞分化に寄与していることが明らかとなりました(図1)。また、NKT 細胞におけるPKDの基質として転写因子Ikarosを同定し、IkarosがPLZFの転写を活性化することも明らかにしました。PKDの活性を制御することで、NKT細胞の分化、供給を制御できる可能性があり、がん免疫や自己免疫疾患治療への応用が期待されます。

本研究成果は、米国科学誌「Journal of Experimental Medicine」に、9月18日(木)に公開されました。

タイトル:“Invariant TCR-triggered Protein kinase D activation mediates NKT cell development”

著者名:Eri Ishikawa, Hidetaka Kosako, Daisuke Motooka, Mai Imasaka, Hiroshi Watarai, Masaki Ohmuraya and Sho Yamasaki

DOI:10.1084/jem.20250541

用語説明

※1 自然免疫型T細胞

MHC分子に提示されるタンパク質抗原(ペプチド)を認識する通常のT細胞と異なり、個体間で共通する抗原提示分子に提示される脂質や代謝物を認識し、自然免疫と獲得免疫の中間的な役割を担う。NKT細胞の他に、粘膜関連インバリアントT(MAIT)細胞、γδ T細胞などが含まれる。

※2 NKT細胞

自然免疫型T細胞の一つで、CD1d分子に提示される脂質を認識して分化、活性化する。ナチュラルキラー細胞とT細胞の両方の特徴を併せ持ち、がん細胞の排除に働くことから、がん免疫治療の分野で注目されている。また、感染症や免疫関連疾患における働きも報告されている。

※3 プロテインキナーゼ

基質となるタンパク質をリン酸化することで、活性化や局在を調整し、基質分子の機能を制御する酵素。

※4 転写因子

特定のDNA配列を認識して結合することにより、遺伝子の転写開始や調整を行うタンパク質。