コロラドダニ熱ウイルスの人工合成に成功(小林研がPLOS Pathogensに発表)

ウイルス免疫分野の南昌平特任助教(常勤)および小林剛教授らの研究グループは、マダニ媒介の人獣共通感染症であるコロラドダニ熱を引き起こすウイルスの人工合成法を世界で初めて確立しました。この技術の開発により、遺伝子に様々な変異を導入したウイルスの作製が可能となりました。

【研究成果のポイント】

- 12本の分節ゲノムを持つコロラドダニ熱ウイルスの人工合成に成功。

- 分節ゲノムを入れ替えた組換えウイルスの作製に成功し、ウイルスの増殖に重要な分節ゲノムを同定。

- 発光、蛍光タンパク質を発現するコロラドダニ熱ウイルスの作製に成功。

分節型二本鎖RNAゲノムを持つウイルスグループ(レオウイルス科)には、脊椎動物や無脊椎動物、植物、菌類など、幅広い宿主に感染する多様なウイルスが含まれます。この科に属するコロラドダニ熱ウイルスは、マダニを介してヒトに感染し、インフルエンザ様の高熱をはじめとする多様な症状を引き起こす、バイオセーフティーレベル3に分類される高病原性のウイルスです。このウイルスは、1940年代にアメリカで発見されて以来、人工的に作製する技術が確立されておらず、その研究の進展が遅れていました。

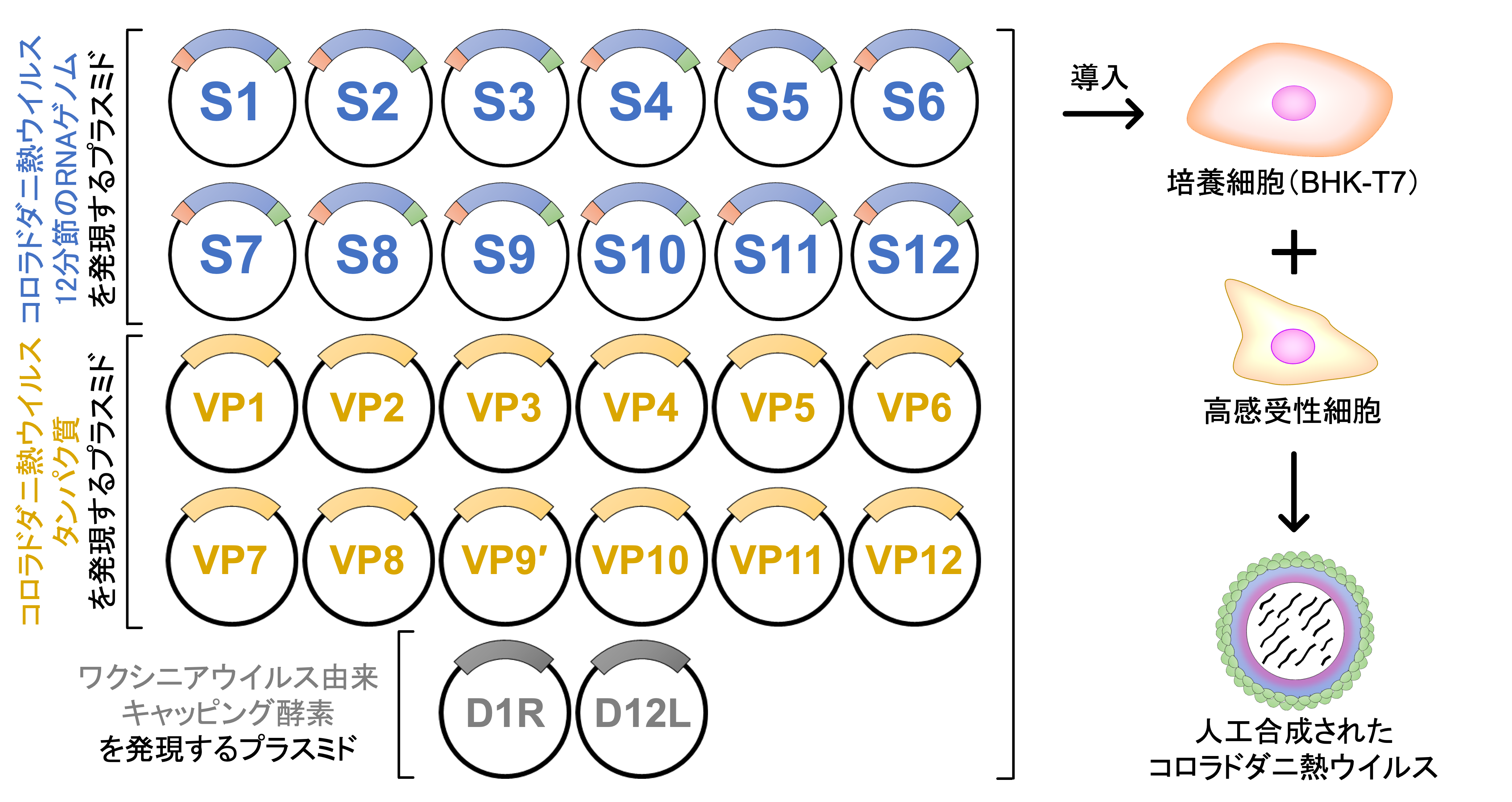

本研究では、コロラドダニ熱ウイルスの人工合成法を開発するために、まず、コロラドダニ熱ウイルスの12分節に分かれたウイルスゲノムを発現する12種類のプラスミド、およびウイルスの人工合成を促進するコロラドダニ熱ウイルスのタンパク質を発現する12種類のプラスミド、さらにワクシニアウイルス由来キャッピング酵素※1を発現する2種類のプラスミドを作製しました。これら26種類のプラスミドを同時に培養細胞(BHK-T7細胞)に導入し、コロラドダニ熱ウイルス高感受性細胞と共に培養することで、コロラドダニ熱ウイルスの人工合成に成功しました(図1)。さらに、コロラドダニ熱ウイルスの分節遺伝子に変異を加えた人工組換えウイルスや、レポーター遺伝子を発現するウイルスの作製にも成功しました。本研究成果により、コロラドダニ熱ウイルスの研究が飛躍的に進み、治療法や予防法の開発に繋がることが期待されます。

本研究成果は、米国科学誌「PLOS Pathogens」(オンライン)に2025年2月14日に掲載されました。

タイトル: “Establishment of reverse genetics systems for Colorado tick fever virus”

著者名: Shohei Minami, Ryotaro Nouda, Katsuhisa Hirai, Zelin Chen, Tomohiro Kotaki, Yuta Kanai, Takeshi Kobayashi

DOI: https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1012921

※1 ワクシニアウイルス由来キャッピング酵素

ワクシニアウイルス由来のRNAキャッピング酵素(D1RおよびD12L)により、細胞質内で合成されたコロラドダニ熱ウイルスのRNAの5′末端にキャップ構造が付加され、タンパク質の翻訳効率が向上する。