結核菌とたたかう新たな細胞を発見(山﨑研がJCIに発表)

本研究所分子免疫制御分野 坂井由葵さん(博士課程大学院生)、麻実乃莉 特任研究員(常勤)、山崎晶教授(免疫学フロンティア研究センター(IFReC)、感染症総合教育研究拠点(CiDER)、先端モダリティ・ドラッグデリバリーシステム研究センター(CAMaD)兼務)の研究グループは、結核菌が持つ特有の糖脂質であるトレハロースモノミコレート(TMM)を認識するT細胞を発見しました。

【研究成果のポイント】

- 結核菌の持つ糖脂質※1であるトレハロースモノミコレート(TMM)を認識する新たな自然免疫型T細胞※2を発見した。

- このT細胞の受容体(TCR)は特徴的な配列を持ち、人種を問わず広く共有されていることがわかった。

- このT細胞は結核菌が感染した細胞を殺す作用を持ち、結核感染防御に働いていることが示唆された。

- 結核ワクチンへの利用や、結核及びその他の抗酸菌症の治療への応用に期待。

結核菌(M. tuberculosis)は厚い脂質外膜で覆われており、宿主はそれらの特有の脂質を標的とする免疫系を発達させてきました。一部の結核菌脂質を認識する自然免疫型T細胞が存在することはこれまでに報告がありますが、分化過程や機能などを含めその全貌はわかっていません。

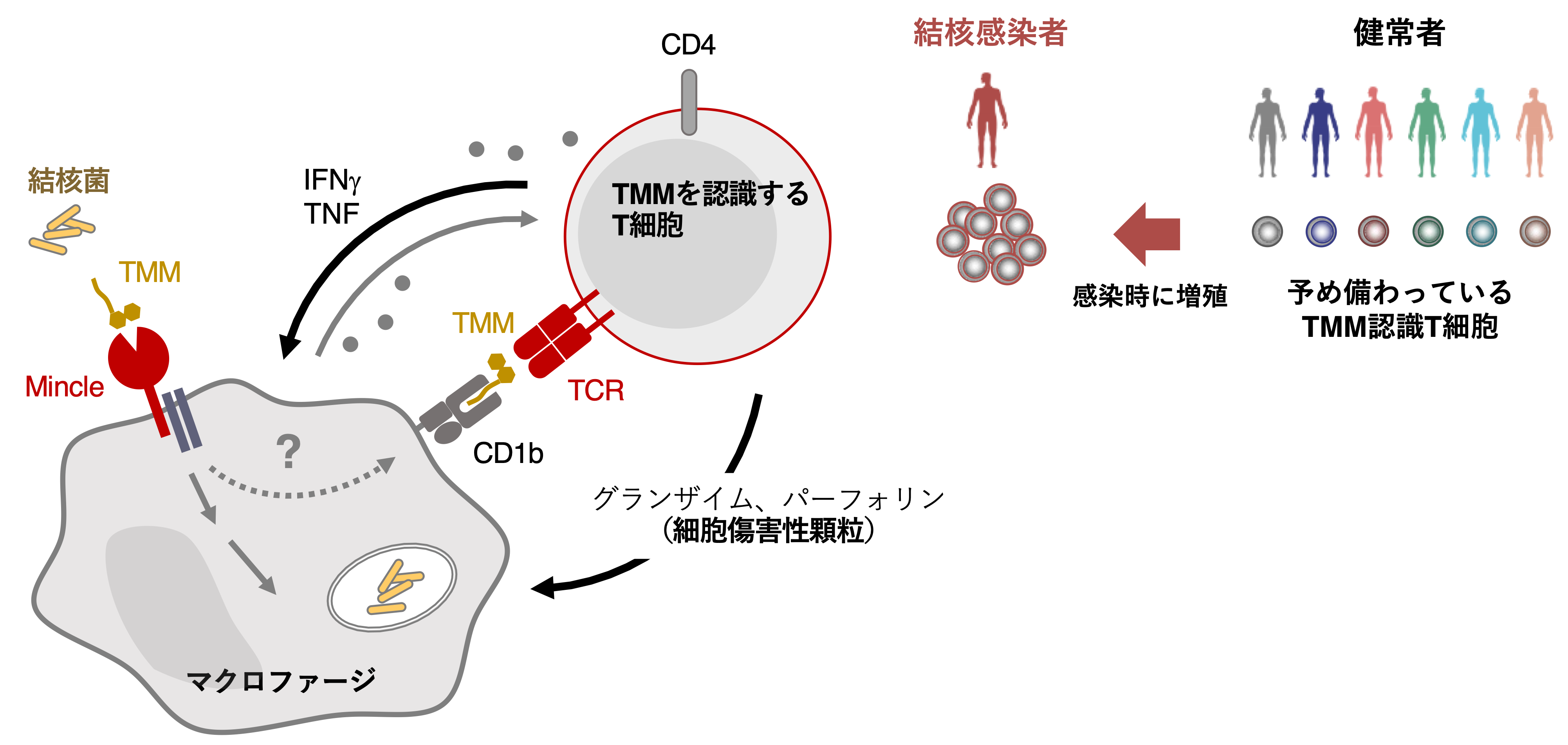

今回、研究グループは、ヒト末梢血単核細胞(Peripheral blood mononuclear cells; PBMC)※3を結核菌の総脂質で刺激するスクリーニング法※4により、結核菌外膜に多く存在するトレハロースモノミコレート(TMM)を特異的に認識するT細胞を見出しました。TMMは、自然免疫受容体Mincle※5を介してアジュバント※6活性を持つことはこれまでに知られていましたが、CD1b分子※7拘束性のT細胞の抗原でもあることが初めてわかりました。さらに、このT細胞は多くの人が共通して持つ、結核菌に対して予め配備されたT細胞サブセットであることが示唆されました(図1)。TMMは1つの分子でアジュバント作用とT細胞を活性化する作用の両方を兼ね備えていることから、新規機序の脂質ワクチンに利用できると考えられます。

本研究成果は、米国科学誌「The Journal of Clinical Investigation」(オンライン)に、2024年12月24日に公開されました。

タイトル:“A conserved human CD4+ T cell subset recognizing the mycobacterial adjuvant, trehalose monomycolate”

著者名:Yuki Sakai, Minori Asa, Mika Hirose, Wakana Kusuhara, Nagatoshi Fujiwara, Hiroto Tamashima, Takahiro Ikazaki, Shiori Oka, Kota Kuraba, Kentaro Tanaka, Takashi Yoshiyama, Masamichi Nagae, Yoshihiko Hoshino, Daisuke Motooka, Ildiko Van Rhijn, Xiuyuan Lu, Eri Ishikawa, D. Branch Moody, Takayuki Kato, Shinsuke Inuki, Go Hirai and Sho Yamasaki

DOI:https://doi.org/10.1172/JCI185443

用語説明

※1 糖脂質

糖と脂質が結合した分子で、生体膜の構成成分として重要な役割をもつ。糖脂質は、特に細胞膜の外側で見られ、細胞間の認識やシグナル伝達に関与する。

※2 自然免疫型T細胞

T細胞は一般に、遺伝子再構成により約107通りにもおよぶ多様な配列のTCRで様々な外来抗原のペプチド断片を認識して、キラーT細胞あるいはヘルパーT細胞としてはたらくが、自然免疫型T細胞のTCRは多様性に乏しく、TCRを自然免疫系の受容体(パターン認識受容体)のように用いて、非ペプチド性抗原を認識し、素早い免疫応答を起こすことが特徴である。近年は、CD1d拘束性のNKT細胞やMR1拘束性のMAIT細胞がよく研究されている。

参考:2024年1月26日プレスリリース

自然免疫のように働くT細胞「MAIT細胞」の自己抗原を発見

捨てられるべき対象を再利用して免疫細胞を分化・維持する戦略を明らかに

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2024/20240126_1

※3 ヒト末梢血単核細胞(Peripheral blood mononuclear cells; PBMC)

血液中に含まれる単核の白血球の総称で、免疫応答において重要な役割を果たす細胞群。リンパ球や単球などの免疫細胞を含み、研究や診断で広く利用されている。

※4 スクリーニング法

目的とする細胞や分子を効率的に選び出すための手法。本研究では、ヒト末梢血単核細胞(Peripheral blood mononuclear cells; PBMC)を結核菌の総脂質で刺激し、免疫応答を引き起こすT細胞を探索、この手法は、特定の抗原(結核菌の総脂質)に応答する免疫細胞を識別するためのアプローチとして用いている。

※5 Mincle

Macrophage-inducible C-type lectin(マクロファージ誘導性C型レクチン)。免疫細胞表面に存在するC型レクチン受容体(糖鎖を認識する受容体。結合がカルシウム依存性であるため「C型」と呼ばれる)の一種で、病原体認識や免疫応答の調節に重要な役割を果たす。主にマクロファージや樹状細胞、単球などの免疫細胞に存在する。

※6 アジュバント

ワクチンの効果を高めるために添加される物質のこと。アジュバントは自然免疫細胞(マクロファージや樹状細胞)を刺激し免疫系を活性化することで、B細胞による抗体産生やT細胞応答を促進するはたらきを持つ。動物に使われる強力なアジュバントとして、結核菌死菌を含む完全フロイントアジュバント(CFA)が知られている。

※7 CD1b分子

ペプチド抗原はMHC分子に提示されるのに対し、脂質抗原を提示する分子としてCD1ファミリーが知られている。CD1a〜d分子は、抗原を載せられるポケットの大きさや形が異なり、生体内での局在もそれぞれ異なる。ヒトCD1b分子は主に成熟した樹状細胞で発現が高いとされており、in vitroではGM-CSF(顆粒球マクロファージコロニー刺激因子)で刺激した単球にも発現誘導される。