研究成果

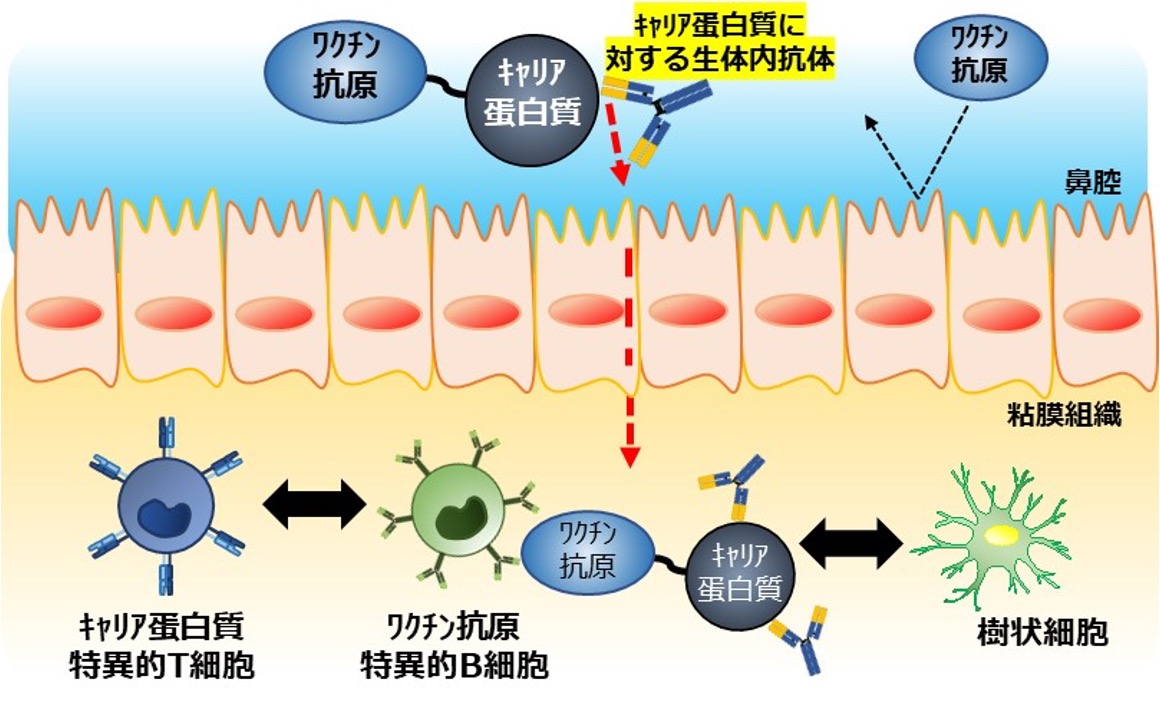

生体内抗体を抗原送達キャリアとして用いた 新たな経鼻ワクチンの開発(吉岡研がJCIに発表)

大阪大学大学院薬学研究科の河合惇志さん(博士後期課程大学院生(研究当時))、吉岡靖雄特任教授(常勤)(大阪大学先導的学際研究機構/微生物病研究所/薬学研究科/国際医工情報センター/感染症総合教育...

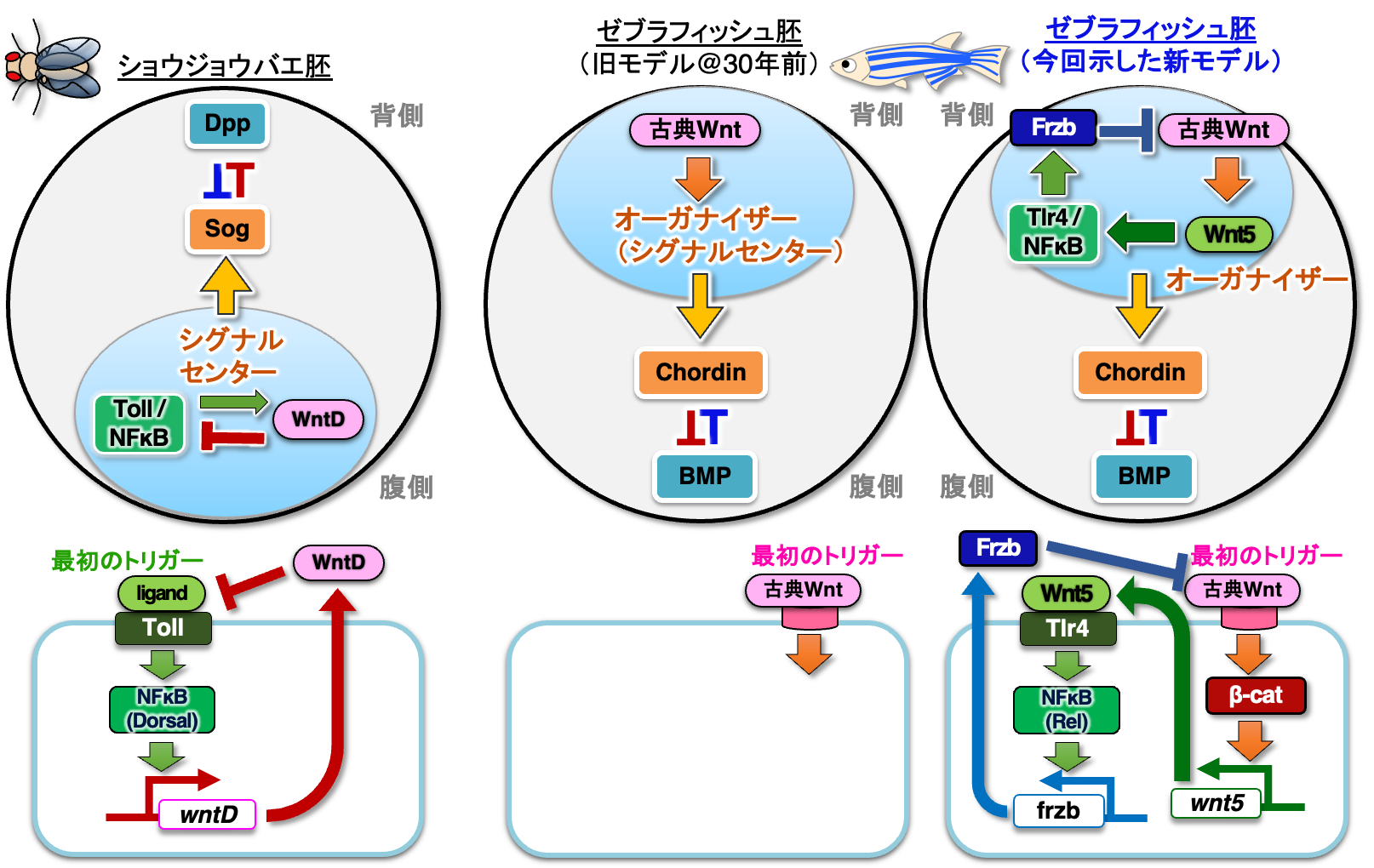

光から影へ 進化の過程で隠された自然免疫システムの原始機能(石谷研がNat Commun誌に発表)

大阪大学微生物病研究所の石谷太教授、同大学医学系研究科博士課程のZou Juqiさん(博士課程)らの研究グループは、自然免疫システムの隠された原始的機能を暴くことに成功しました。

【研究成果の...

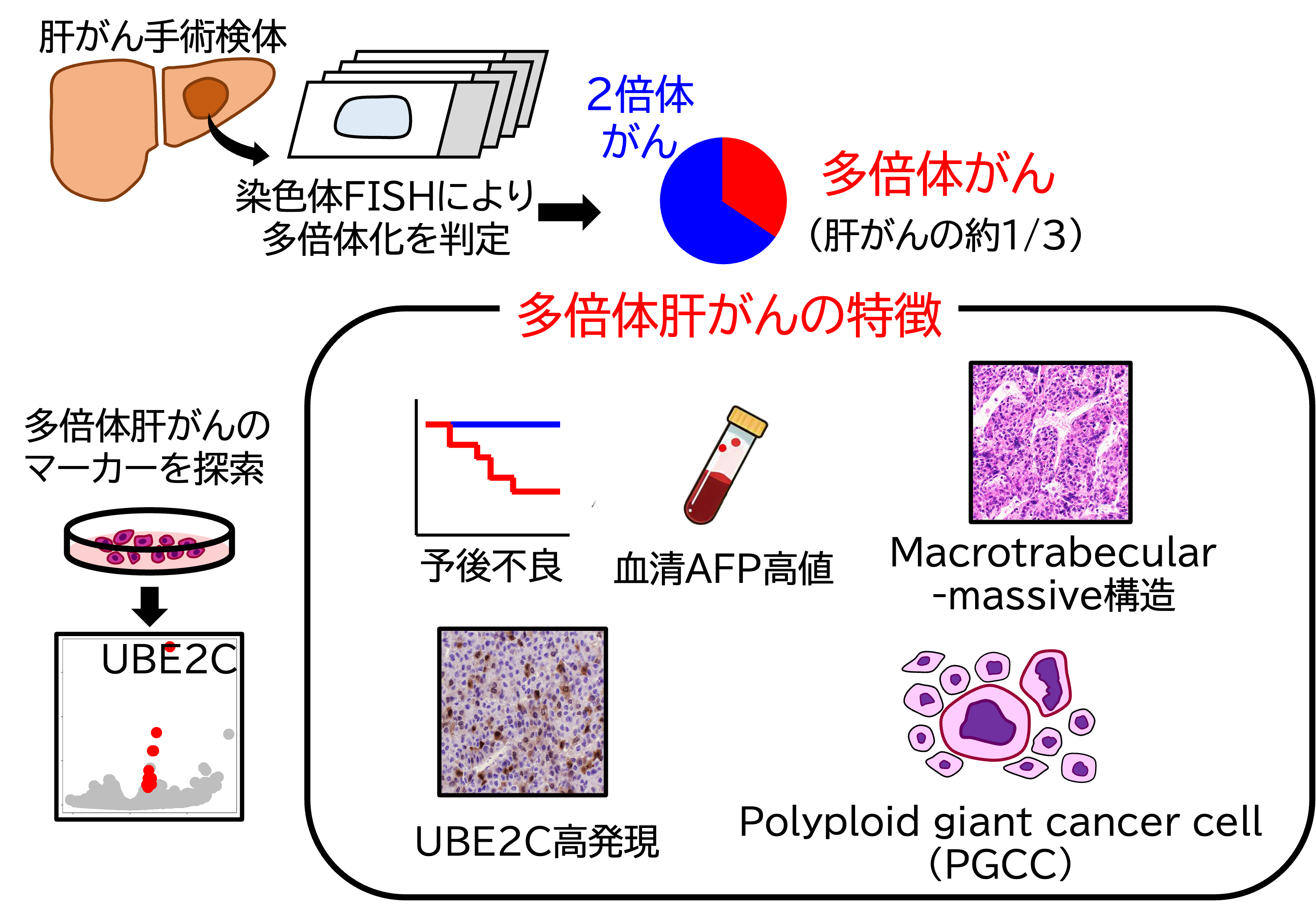

多倍体化は肝がん予後を予測する重要な因子であることを明らかに(原研がBr. J. Cancerに発表)

遺伝子生物学分野の松本知訓 助教、原 英二教授(兼:免疫学フロンティア研究センター、感染症総合教育研究拠点)、神戸大学大学院医学研究科消化器内科学分野の松浦 敬憲 大学院生、上田 佳秀 特命教授...

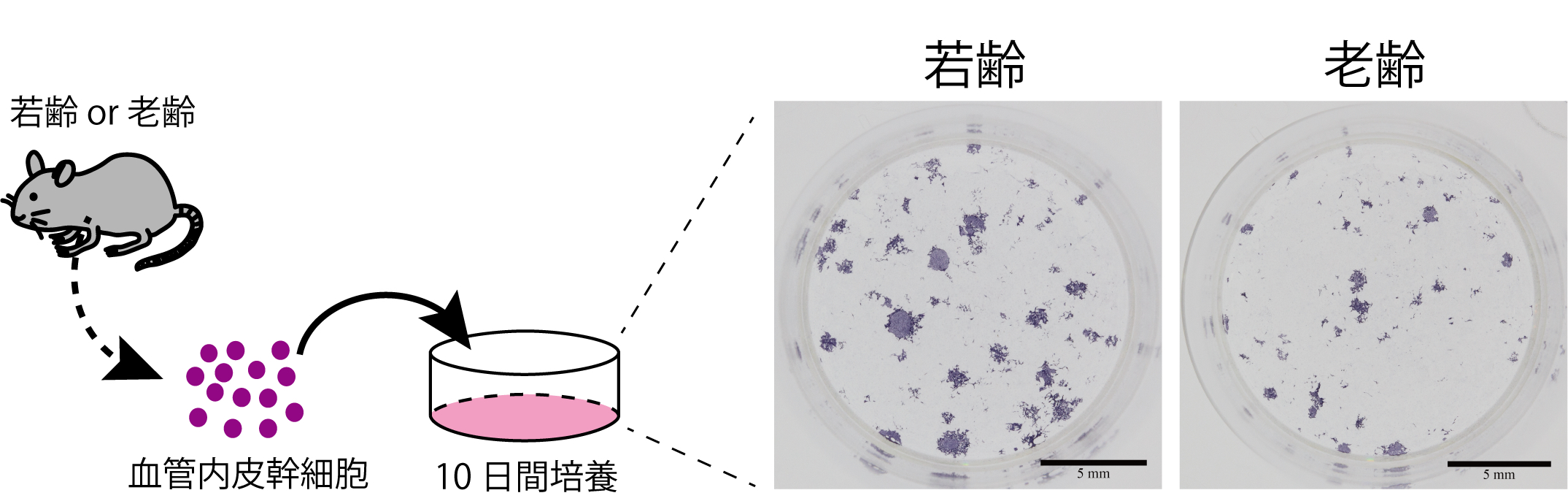

老化によりマウスの血管内皮幹細胞の内皮細胞生成能力が低下することを明らかに(高倉研がAngiogenesisに発表)

情報伝達分野の清水奨太、内藤尚道および高倉伸幸教授らの研究グループは、加齢に伴い、マウス血管内皮幹細胞(※1)が減少するとともに、その内皮細胞産生能(※2)も低下することを明らかにしました。また...

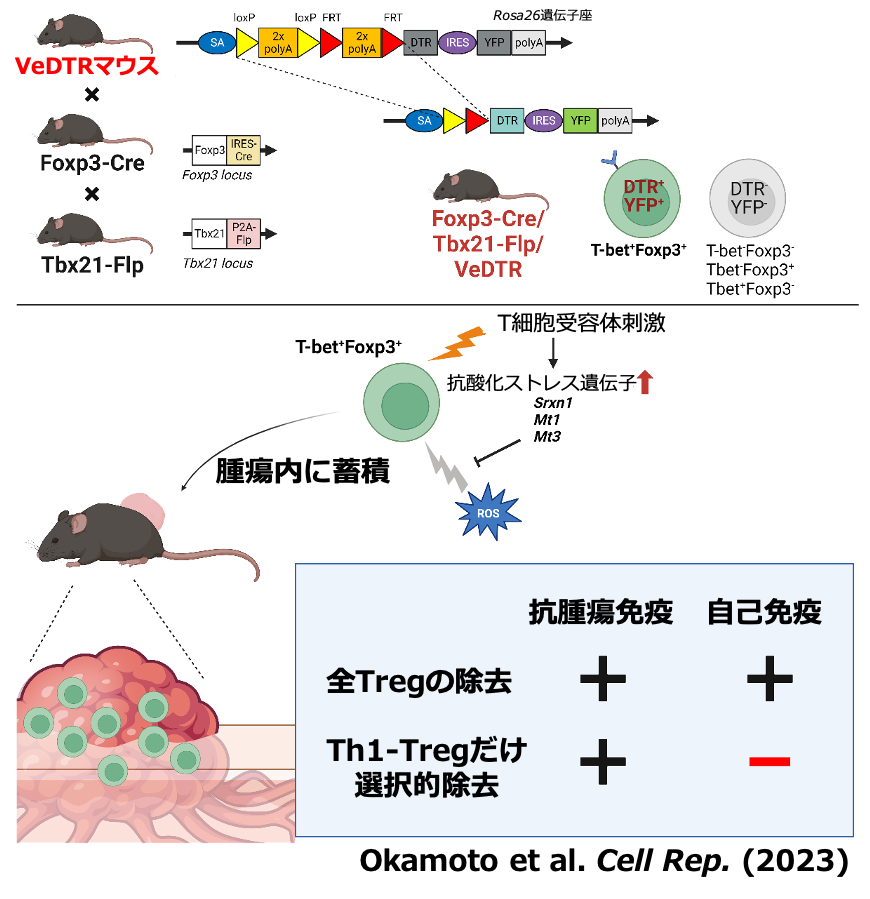

Th1型制御性T細胞の除去は安全にがん免疫を誘導する(山本研がCell Reportsに発表)

感染病態分野 岡本将明 特任研究員(常勤)、山本雅裕教授(免疫学フロンティア研究センター、感染症総合教育研究拠点兼任)らの研究グループは、Tregのサブセットの一つであるTh1-Tregが様々な...

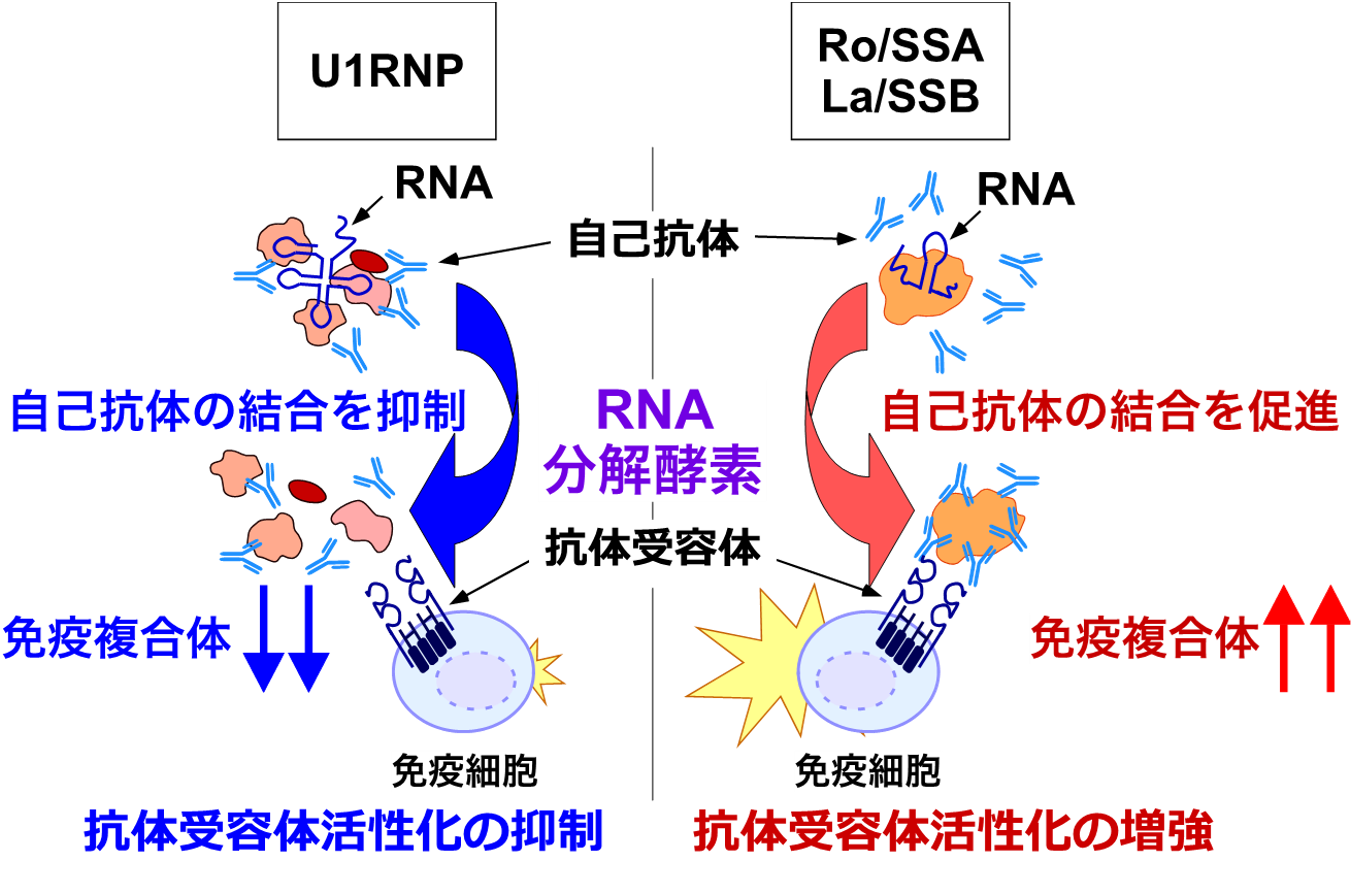

RNA分解酵素は、免疫複合体による免疫細胞活性化を増強する(荒瀬研がJCI Insight誌に発表)

免疫化学分野の内藤遼太研究員、荒瀬尚教授(大阪大学感染症総合教育研究拠点/大阪大学先端モダリティ・ドラッグデリバリーシステム研究センター兼任)らの研究グループは、抗核抗体(*1)からなる免疫複合...

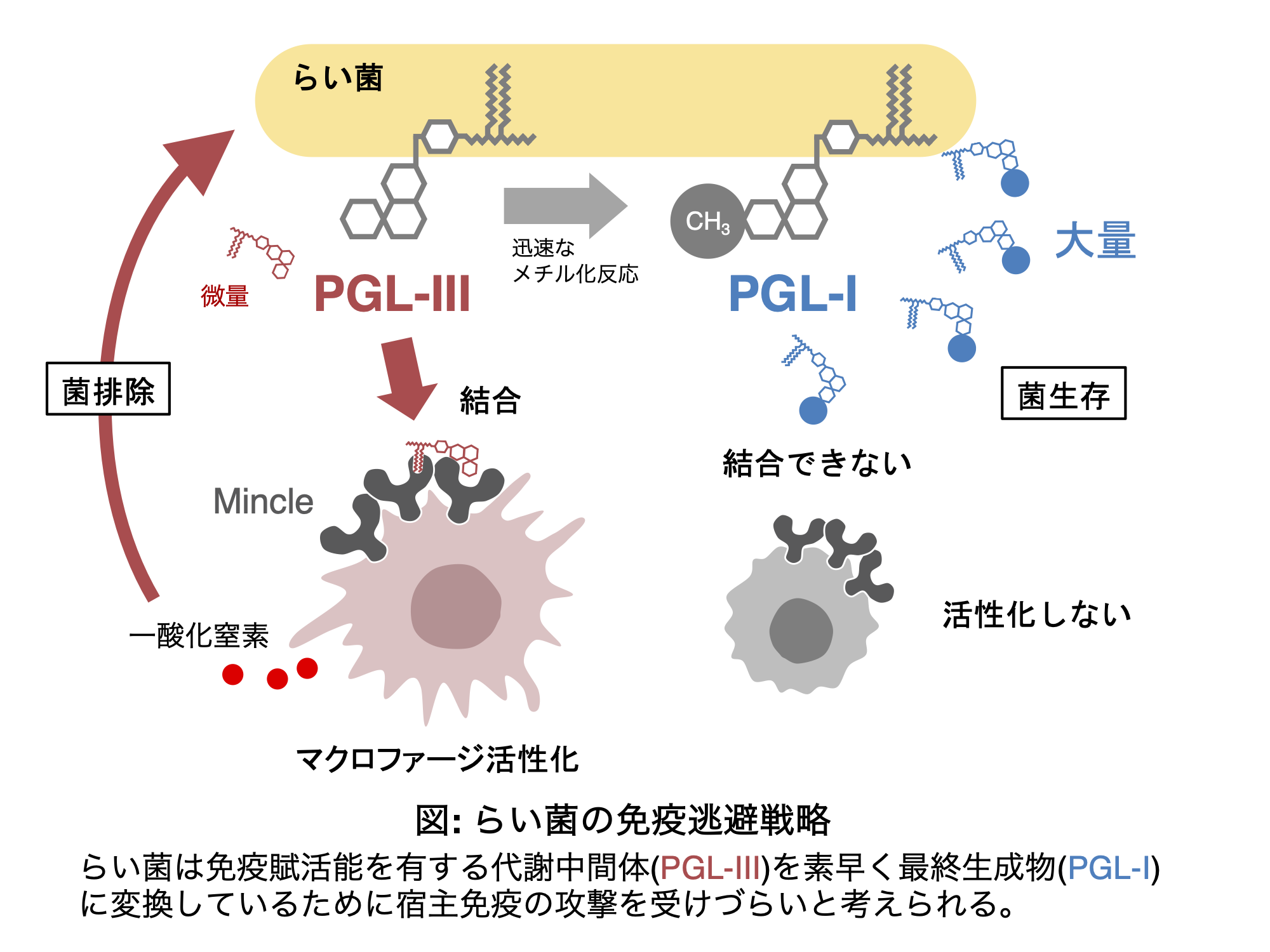

ハンセン病を起こすらい菌が マクロファージを攪乱する仕組みを発見(山崎研がACS Central Scienceに発表)

分子免疫制御分野の山崎晶教授 (免疫学フロンティア研究センター、感染症総合教育拠点兼務)、Jeroen Codée教授 (ライデン大学) の研究グループは、らい菌に含まれるフェノー...

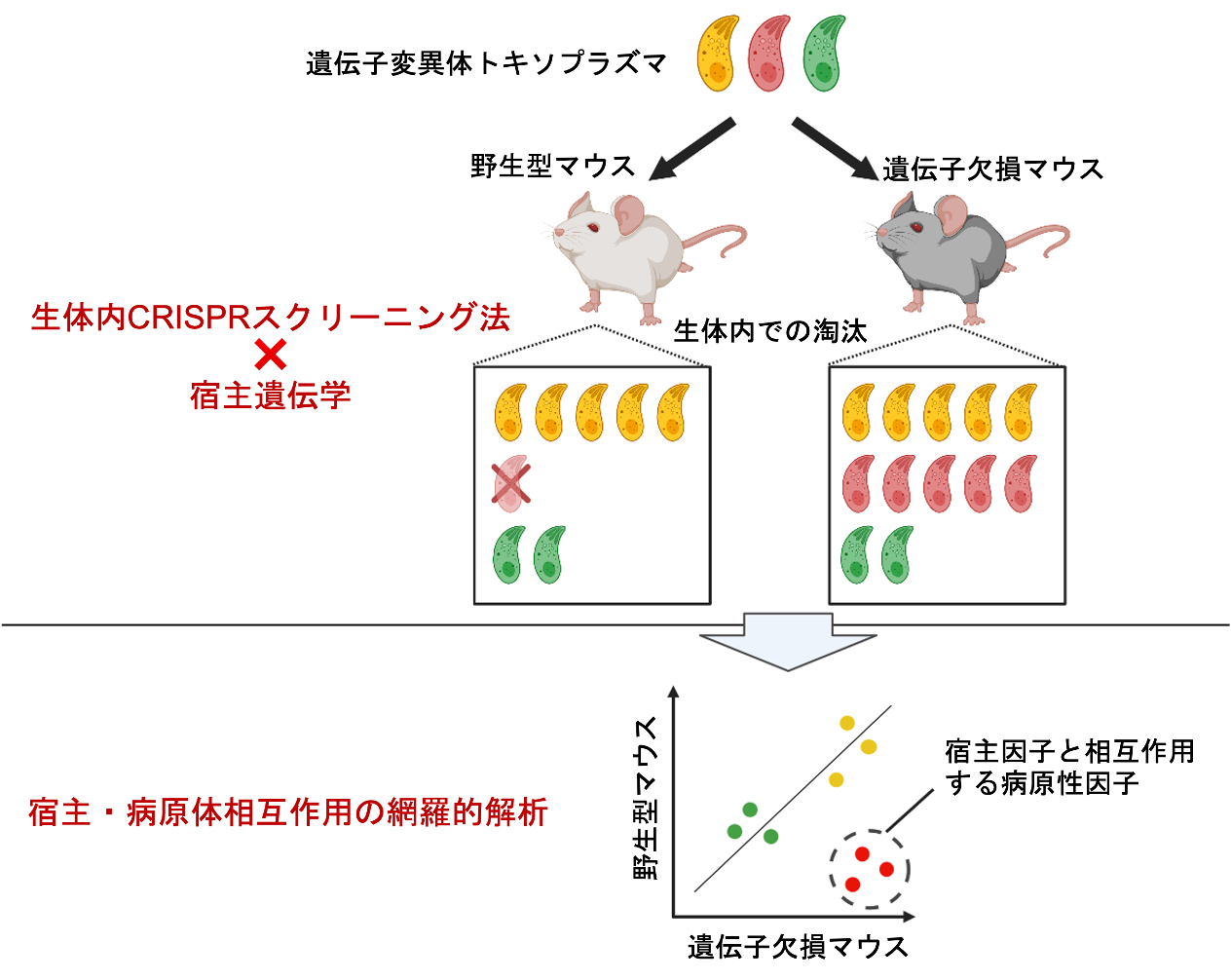

トキソプラズマ原虫の生体内CRISPRスクリーニング法を開発(山本研がCell Reportsに発表)

大阪大学大学院医学系研究科の大学院生の橘優汰さん(博士後期課程)、同微生物病研究所 山本雅裕教授(免疫学フロンティア研究センター、感染症総合教育研究拠点兼任)らの研究グループは、データサイエンス...

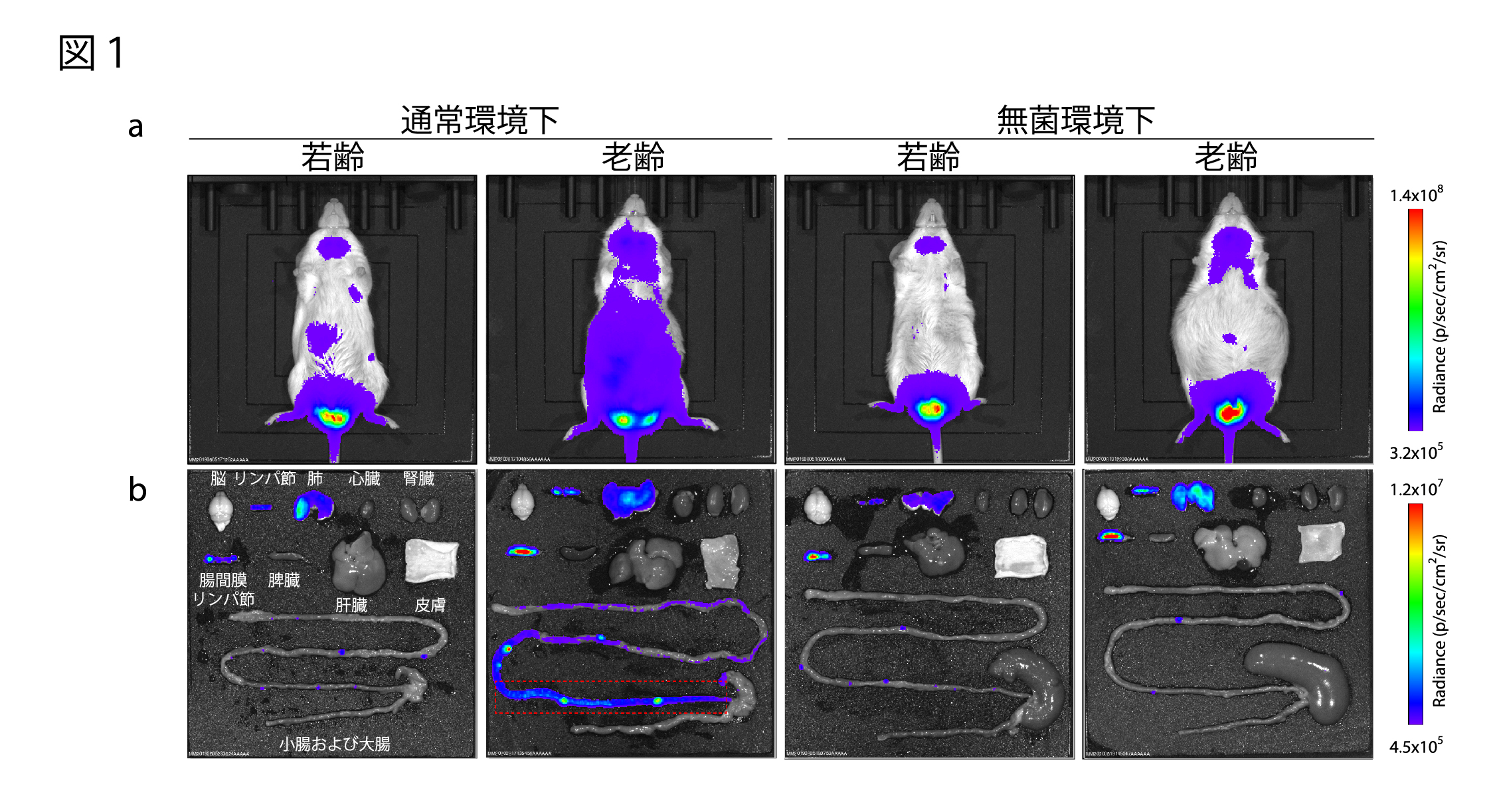

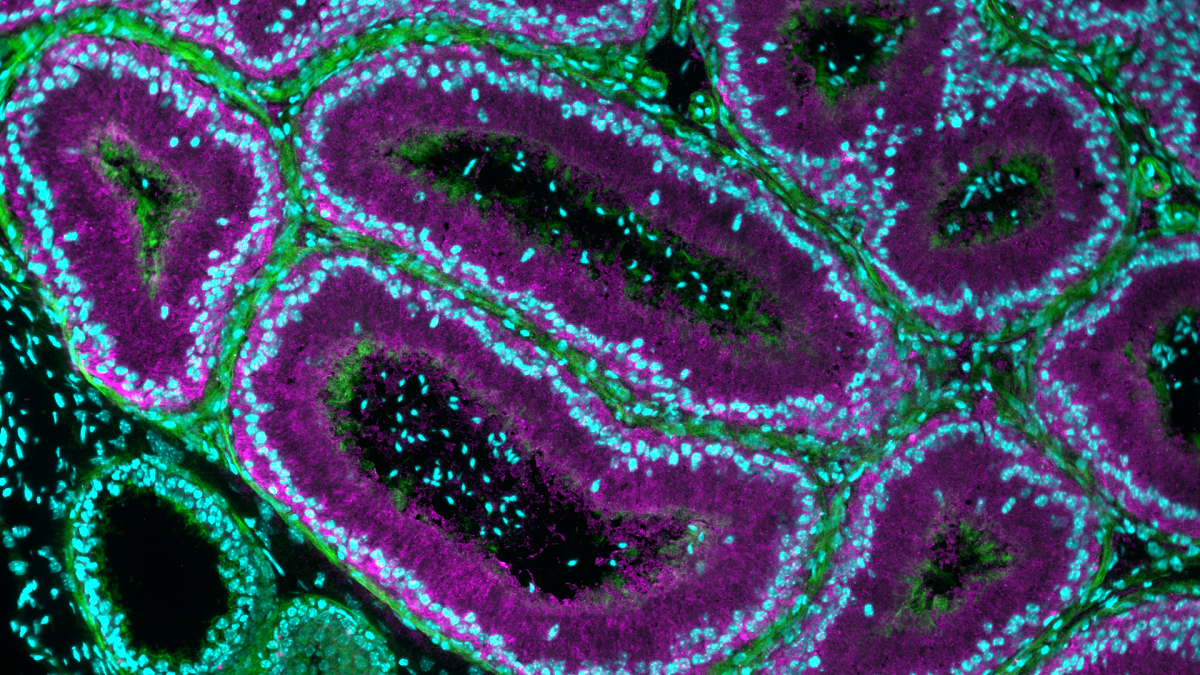

加齢に伴うB細胞の細胞老化が腸内細菌叢の乱れを引き起こすことを発見(原研がNat.Cell.Biol.に発表)

【概要】

大阪大学 微生物病研究所 遺伝子生物学分野の原 英二教授(兼:大阪大学 免疫学フロンティア研究センター、大阪大学 感染症総合教育研究拠点)、河本 新平 助教、植村 憲 特任研究員(非...

精子の成熟を制御するスイッチたんぱく質NICOLを発見(伊川研がNat. Commun.誌に発表)

遺伝子機能解析分野の研究グループは、NICOLと名付けたたんぱく質が精子の成熟と雄の生殖能力に必須であることを世界で初めて明らかにしました。

【研究成果のポイント】

精子の成熟※1を制御...

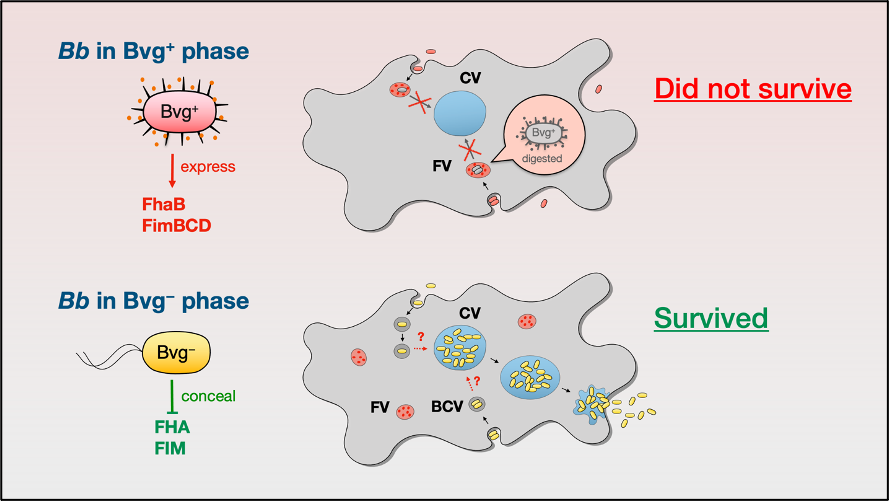

気管支敗血症菌がアメーバによる捕食を回避する機構を解明(堀口研がMicrobiol. Spectr.誌に発表)

分子細菌学分野のDendi Krisna Nugraha研究員、堀口安彦教授(感染症総合教育研究拠点兼任)らの研究グループは、気管支敗血症菌が哺乳動物に感染する際とは異なる表現型に可逆的に変化す...

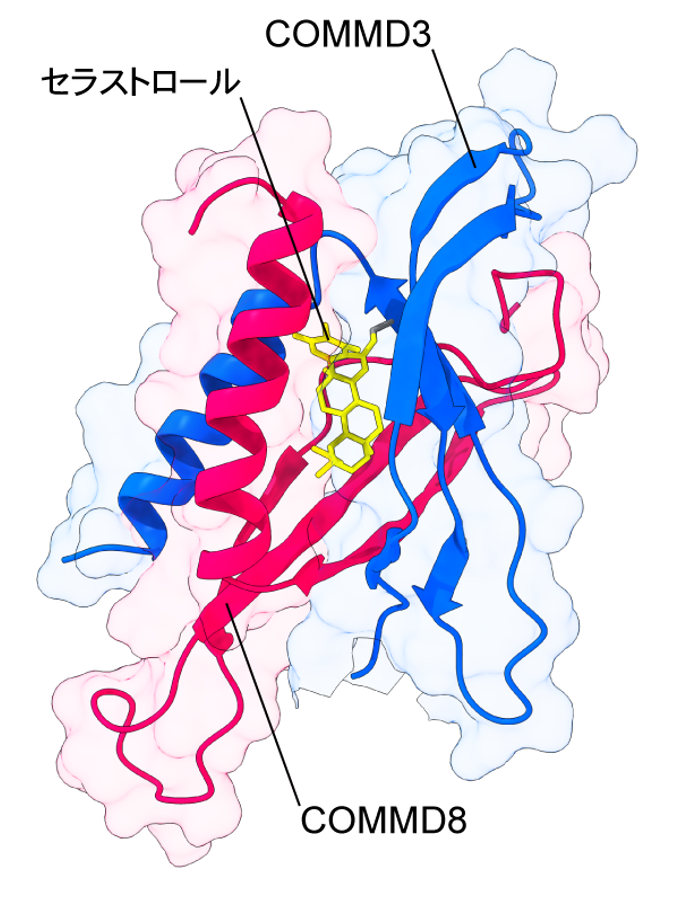

自己免疫疾患の治療ターゲットを発見(鈴木研がScience Immunolgy誌に発表)

免疫学フロンティア研究センター(微生物病研究所兼任)の鈴木一博 教授と白井太一朗 特任研究員らの研究グループは、免疫制御因子COMMD3/8(コムディー・スリー・エイト)複合体が自己免疫疾患※1...

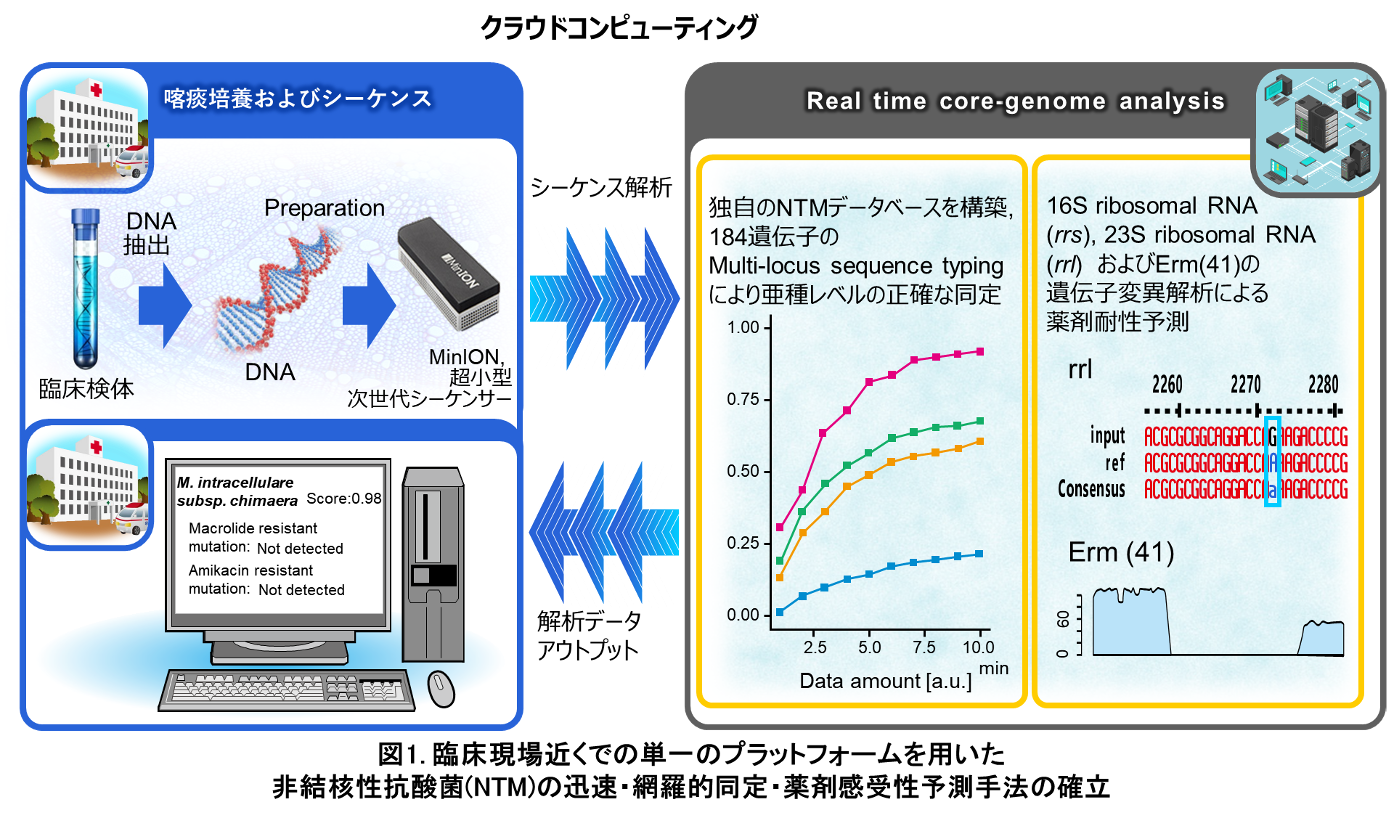

肺NTM症の網羅的な菌種同定と薬剤耐性の一括検査が3日で可能に(中村研がJ. Clin. Microbiol.誌に発表)

大阪大学免疫学フロンティア研究センター自然免疫学の福島清春 特任助教(常勤) (微生物病研究所兼任)、同微生物病研究所感染症メタゲノム研究分野 松本悠希 特任助教(常勤)、中村昇太 准教授らの研...

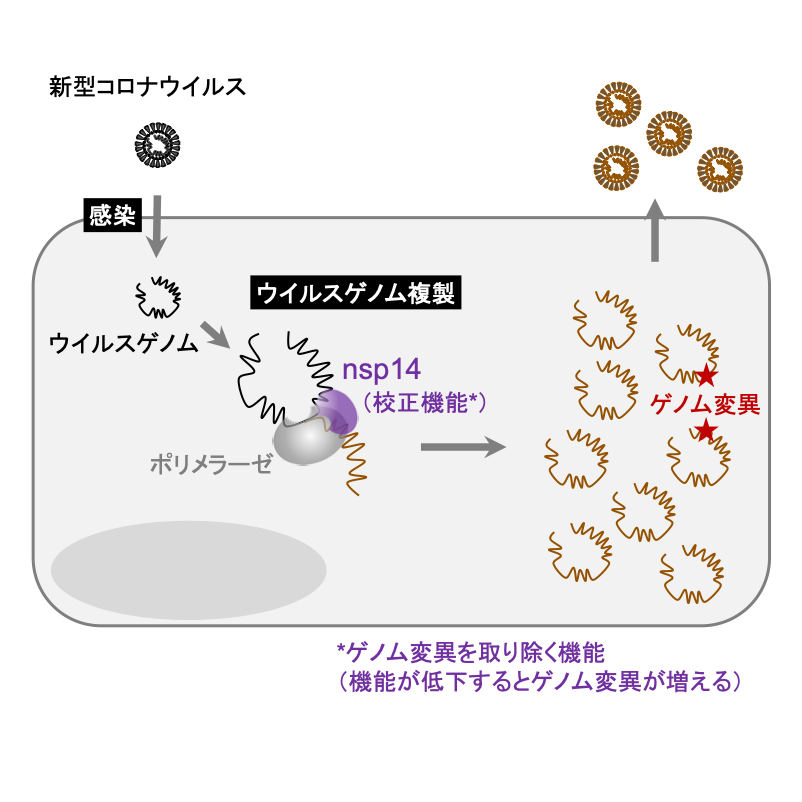

ゲノムデータ解析とウイルス実験によりコロナウイルスの進化の一端を解明(渡辺研がiScienceに発表)

本研究所分子ウイルス分野 高田 光輔特任助教、渡辺 登喜子教授らの研究グループは、東海大学との共同研究により、新型コロナウイルスのnsp14遺伝子の変異はゲノム多様性を促進する可能性があることを...

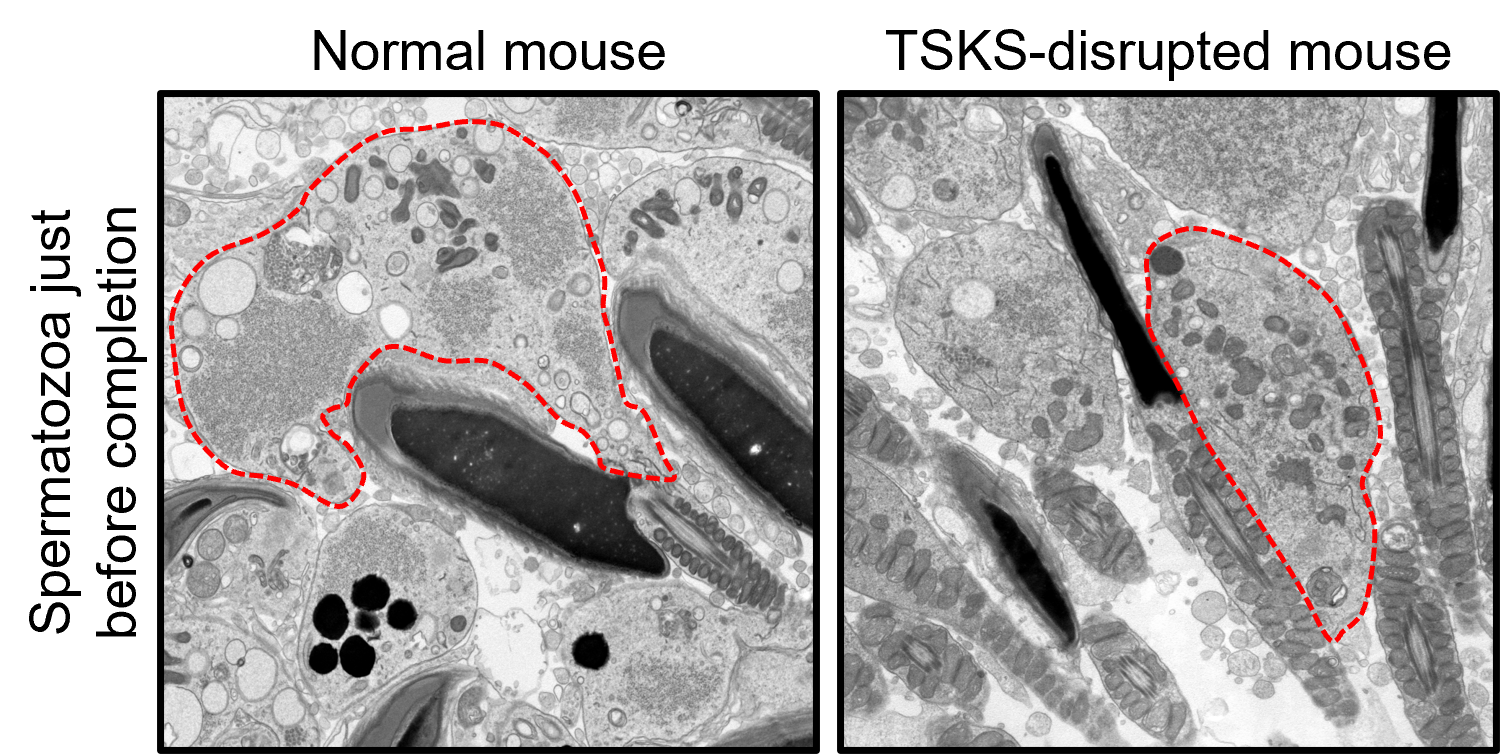

精子がスリムな流線型になるメカニズムを発見(伊川研がPNASに発表)

遺伝子機能解析分野の嶋田 圭祐助教、伊川 正人教授、同大学院医学系研究科のPark Soojinさん(博士課程(研究当時)) らの研究グループは、精子が細胞質を取り除き、流線型になるために必須と...

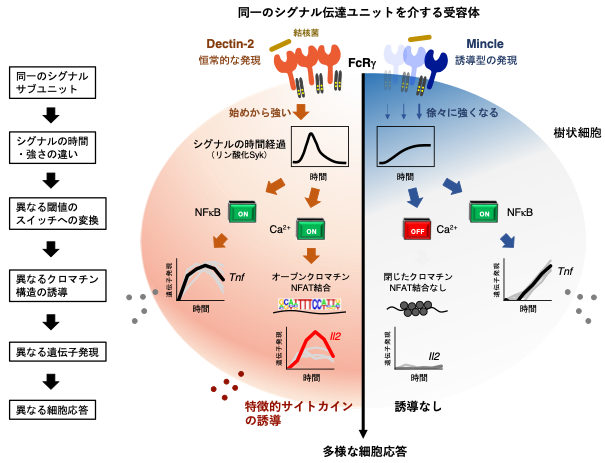

共通の受容体サブユニットが異なる細胞応答を生み出す仕組みを解明(山崎研がSci. Signal.誌に発表)

本研究所山崎晶教授(免疫学フロンティア研究センター、感染症総合教育研究拠点兼務)、渡邊美幸研究員(現・九州大学学術研究員)、元岡大祐助教の3人からなる研究グループは、病原体センサー(受容体)から...

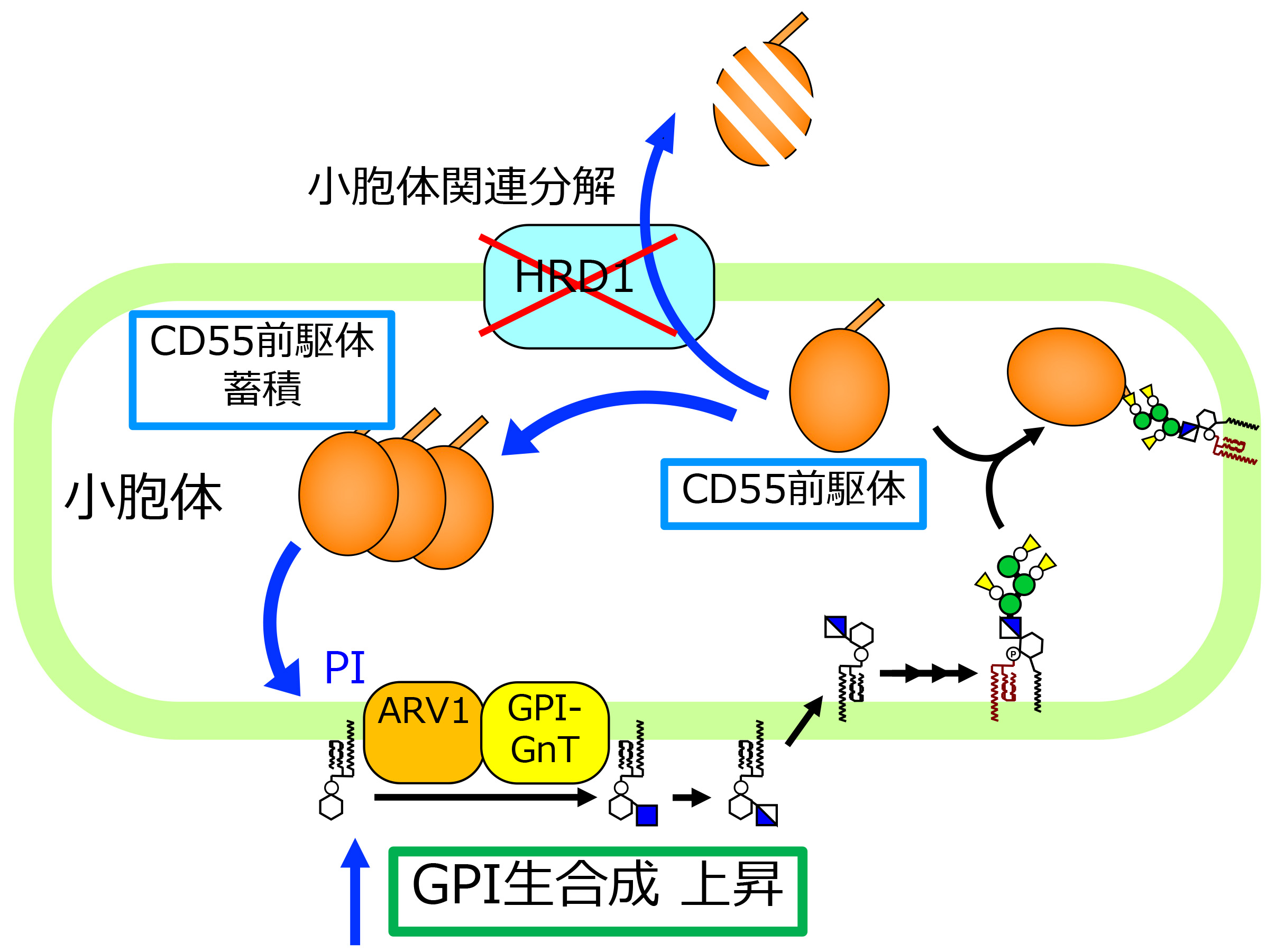

GPI糖脂質の生合成を制御する仕組みを解明(木下研がJ. Cell Biol.誌に発表)

大阪大学微生物病研究所糖鎖免疫学グループの木下タロウ特任教授、岐阜大学糖鎖生命コア研究所(iGCORE)の藤田盛久教授、江南大学生物工程学院のLiu Yi-Shi助理研究員らの研究グループは、グ...

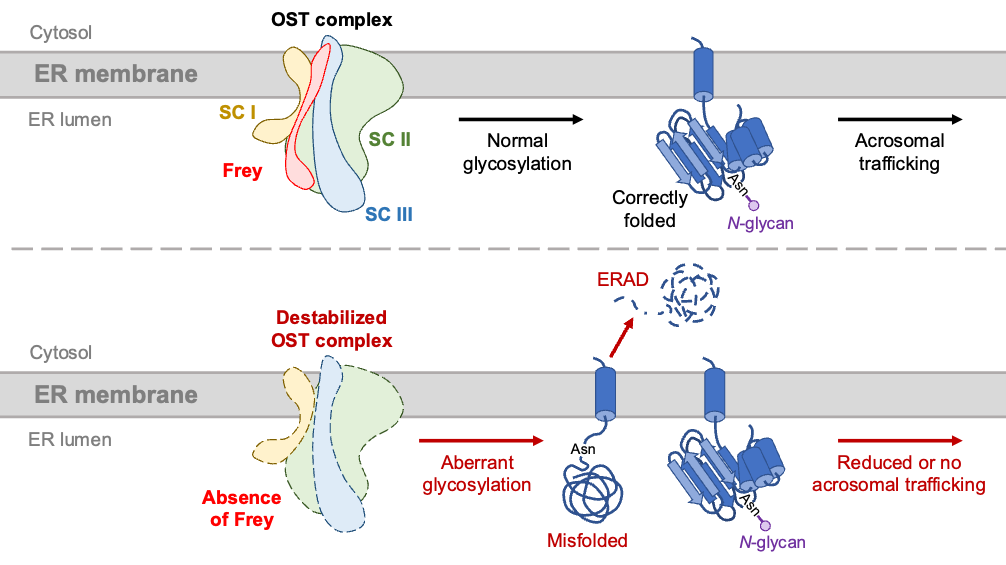

1700029I15Rikは精子と卵の融合に必要な先体膜タンパク質のプロセシングを制御する(伊川研がPNASに発表)

遺伝子機能解析分野のLU Yonggang助教と伊川正人教授らは、精巣特異的なII型膜貫通タンパク質1700029I15Rikが、精子と卵の融合に必要な先体膜糖タンパク質の生合成に必須であること...

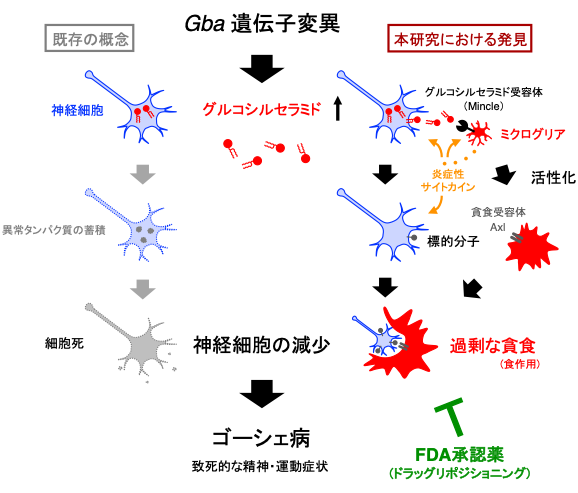

ゴーシェ病の神経症状発症の新たな分子メカニズムを解明(山崎研がImmunityに発表)

分子免疫分野 清水隆特任研究員、Charles Schutt博士、山﨑晶教授(免疫学フロンティア研究センター、感染症総合教育研究拠点、ワクチン開発拠点先端モダリティ・DDS研究センター兼任)らの...

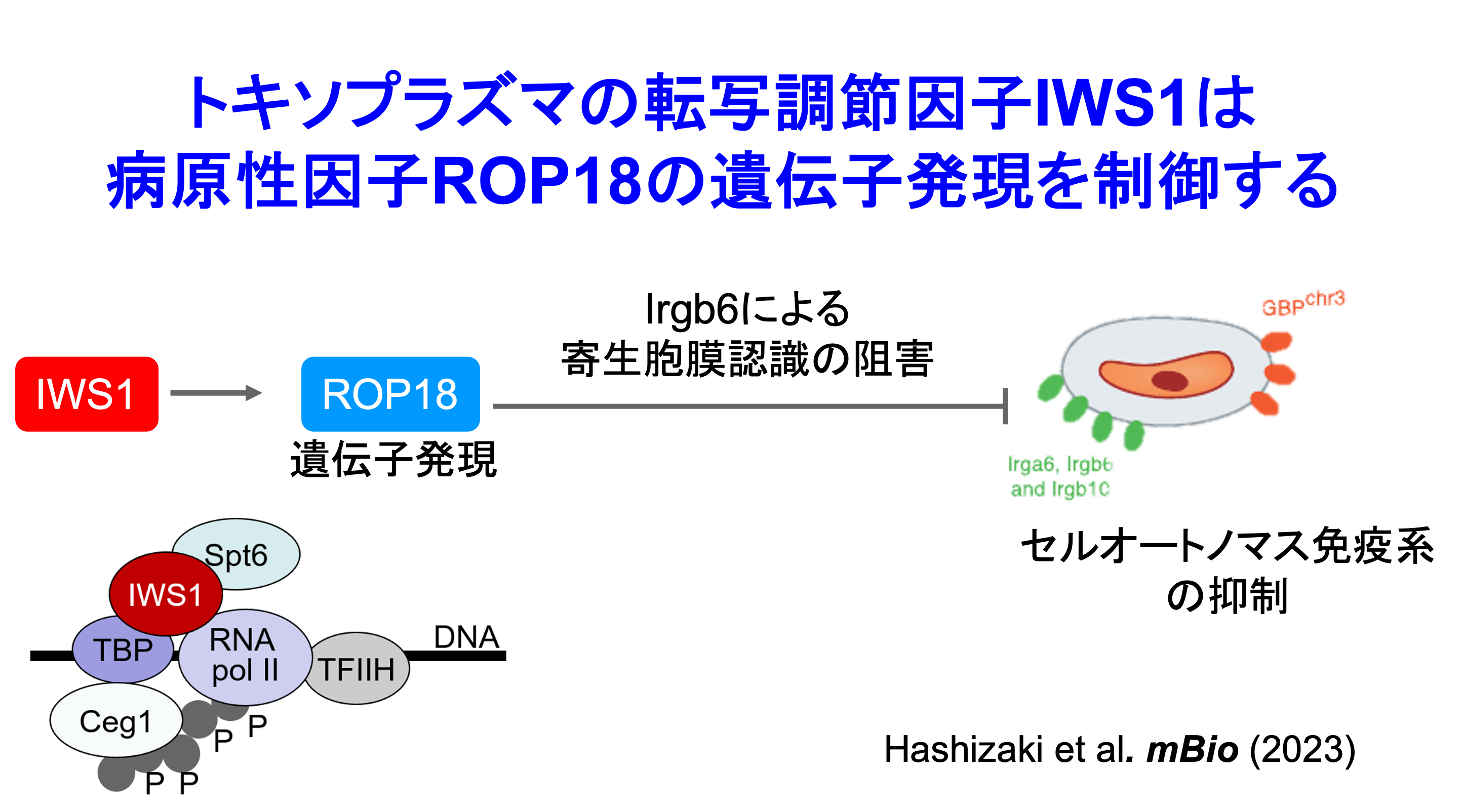

トキソプラズマの決定的病原性因子の発現機構を解明(山本研がmBioに発表)

本研究所感染病態分野山本雅裕教授(免疫学フロンティア研究センター、感染症総合教育研究拠点兼任)らの研究グループは、寄生虫「トキソプラズマ」の転写調節因子であるIWS1が重要な病原性因子の発現を制...

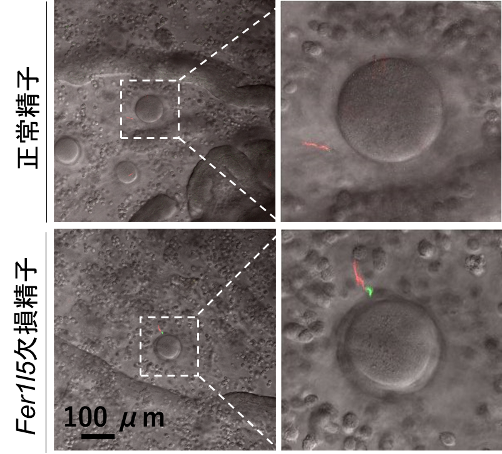

精子の受精能獲得を制御する分子を発見(伊川研がScience Advancesに発表)

遺伝子機能解析分野(伊川研)の研究グループは、精子の受精能獲得に重要なタンパク質FER1L5を発見しました(図1)。

【研究成果のポイント】

精子の受精能獲得に重要なタンパク質FER1L...