4/11(金)セミナー開催:Wntによる平面細胞極性(PCP)の形成機構と培養系でのPCPの再構成

2025年4月1日

イベント・セミナー

|

演 題と講演者 |

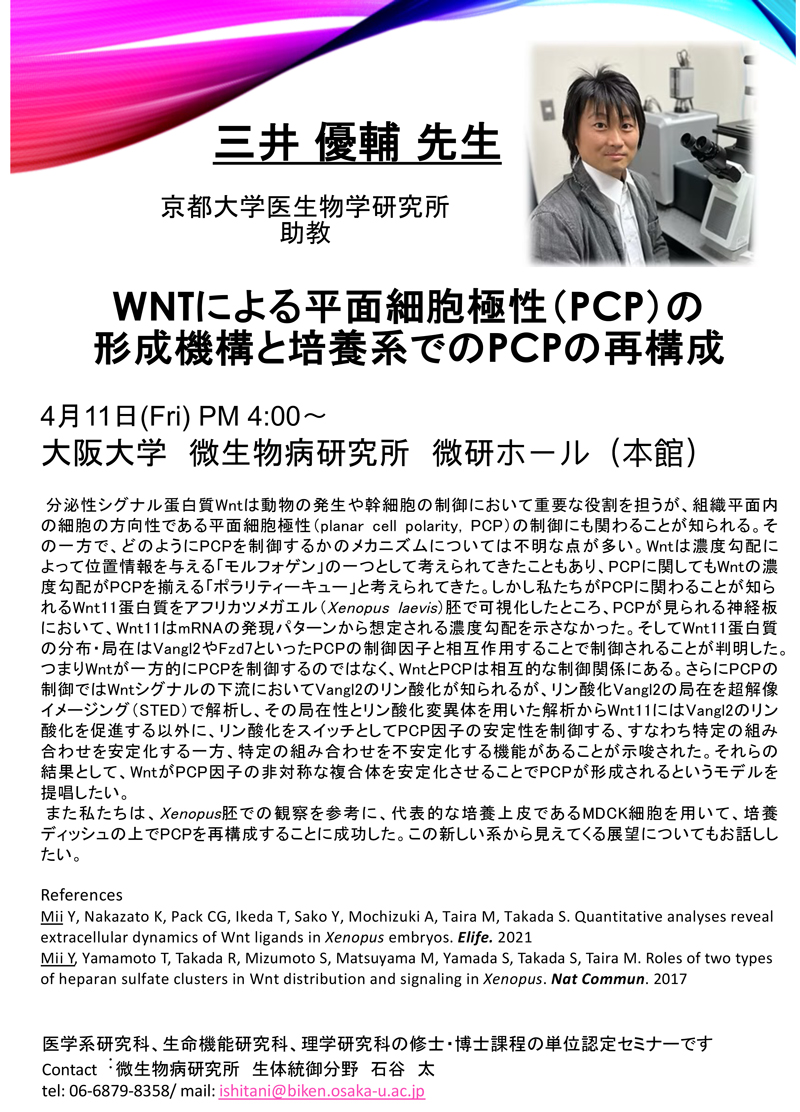

Wntによる平面細胞極性(PCP)の形成機構と培養系でのPCPの再構成

三井 優輔 先生 京都大学医生物学研究所・助教 |

|---|---|

| 日時 |

2025年4月11日(金)16:00〜 |

| 場所 | 大阪大学 微生物病研究所本館 微研ホール(吹田キャンパス) |

| 概要 |

分泌性シグナル蛋白質Wntは動物の発生や幹細胞の制御において重要な役割を担うが、組織平面内の細胞の方向性である平面細胞極性(planar cell polarity, PCP)の制御にも関わることが知られる。その一方で、どのようにPCPを制御するかのメカニズムについては不明な点が多い。Wntは濃度勾配によって位置情報を与える「モルフォゲン」の一つとして考えられてきたこともあり、PCPに関してもWntの濃度勾配がPCPを揃える「ポラリティーキュー」と考えられてきた。しかし私たちがPCPに関わることが知られるWnt11蛋白質をアフリカツメガエル(Xenopus laevis)胚で可視化したところ、PCPが見られる神経板において、Wnt11はmRNAの発現パターンから想定される濃度勾配を示さなかった。そしてWnt11蛋白質の分布・局在はVangl2やFzd7といったPCPの制御因子と相互作用することで制御されることが判明した。つまりWntが一方的にPCPを制御するのではなく、WntとPCPは相互的な制御関係にある。さらにPCPの制御ではWntシグナルの下流においてVangl2のリン酸化が知られるが、リン酸化Vangl2の局在を超解像イメージング(STED)で解析し、その局在性とリン酸化変異体を用いた解析からWnt11にはVangl2のリン酸化を促進する以外に、リン酸化をスイッチとしてPCP因子の安定性を制御する、すなわち特定の組み合わせを安定化する一方、特定の組み合わせを不安定化する機能があることが示唆された。それらの結果として、WntがPCP因子の非対称な複合体を安定化させることでPCPが形成されるというモデルを提唱したい。 また私たちは、Xenopus胚での観察を参考に、代表的な培養上皮であるMDCK細胞を用いて、培養ディッシュの上でPCPを再構成することに成功した。この新しい系から見えてくる展望についてもお話ししたい。 |

| 参考文献 |

Mii Y, Nakazato K, Pack CG, Ikeda T, Sako Y, Mochizuki A, Taira M, Takada S. Quantitative analyses reveal extracellular dynamics of Wnt ligands in Xenopus embryos. Elife. 2021 Mii Y, Yamamoto T, Takada R, Mizumoto S, Matsuyama M, Yamada S, Takada S, Taira M. Roles of two types of heparan sulfate clusters in Wnt distribution and signaling in Xenopus. Nat Commun. 2017 |

※本セミナーは医学系研究科、生命機能研究科、理学研究科の修士・博士課程の単位認定セミナーです。

Contact︓微生物病研究所生体統御分野 石谷太

研究室/内線:8358

mail: ishitani*biken.osaka-u.ac.jp (*を@に変えて下さい)

ポスター(PDF)はこちらから

- ホーム

- NEWS&TOPICS