Our Group

微生物病研究所 臨床感染症学研究グループ

GREETING

代表挨拶

私は酪農学園大学獣医学科にて病理学教室に所属していましが、卒業後は、病理学的解析手法を使いウイルス感染病態を明らかにしたいと思い、微生物病研究所ウイルス免疫分野(生田研)にて持続感染を引き起こすボルナ病ウイルスに関する研究に従事して博士号を取得しました。博士課程終了後は、急性感染ウイルスである SARSコロナウイルスに関する研究をアメリカのテキサス大学で行いました。帰国後は、同研究所内の分子ウイルス分野でお世話になり、2013年4月より新しい研究グループに移動してウイルスの基礎研究を行っています。

特任准教授

神谷 亘

MEMBERS

構成員

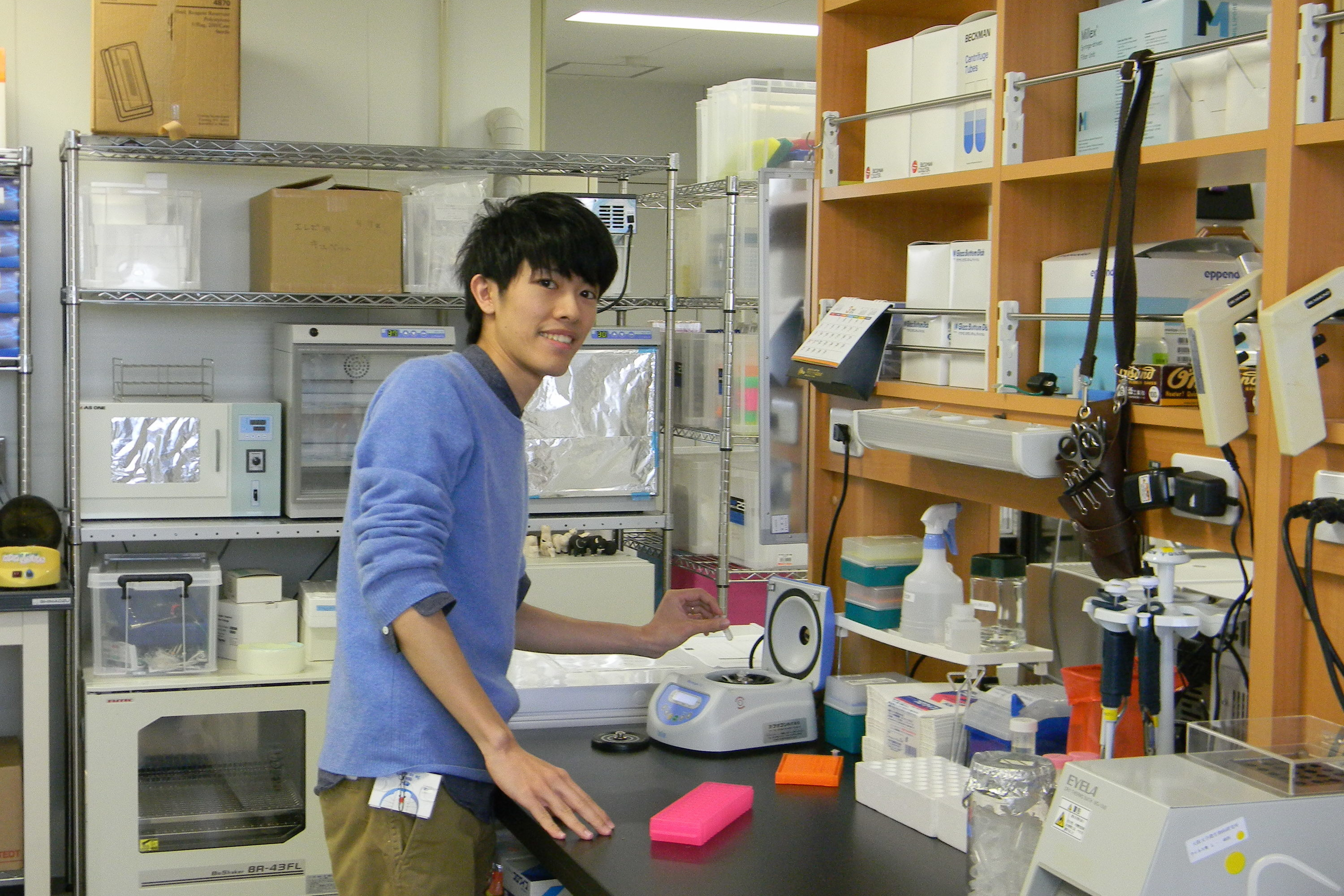

河内 健吾 (Kengo Kawachi) 生年月日:1990年10月15日

大学院生(D3)

2016年4月からこちらの所属となりました。以前は日本獣医生命科学大学の獣医感染症学教室でコロナウイルスに近縁のトロウイルスについて研究していました。また、短い期間でしたが、国立感染症研究所でSFTSに関しても勉強させていただきました。ウイルスは人医学、獣医学その他の分野にかかわらず広く問題となっています。たまにはお茶の間の話題に挙がるくらいのお騒がせものです。そんなウイルスに対して『ウイルスも宿主と共存していれば平和に自然界で暮らしていけるのになぜ、人間や動植物に病原性を持つようなウイルスが出現するのか』『とてつもなく小さいのにいったいどんなメカニズムで生活環の維持や病原性を発現しているのだろうか』などいろいろと思いを巡らすようになり、その謎を解き明かすため研究の道に入りました。これからは神谷先生のもとで大学学部時代に引き続きコロナウイルスをテーマにウイルスの謎を解き明かす研究手法を学び、一人前になれるよう日々精進してまいりたいと思います。

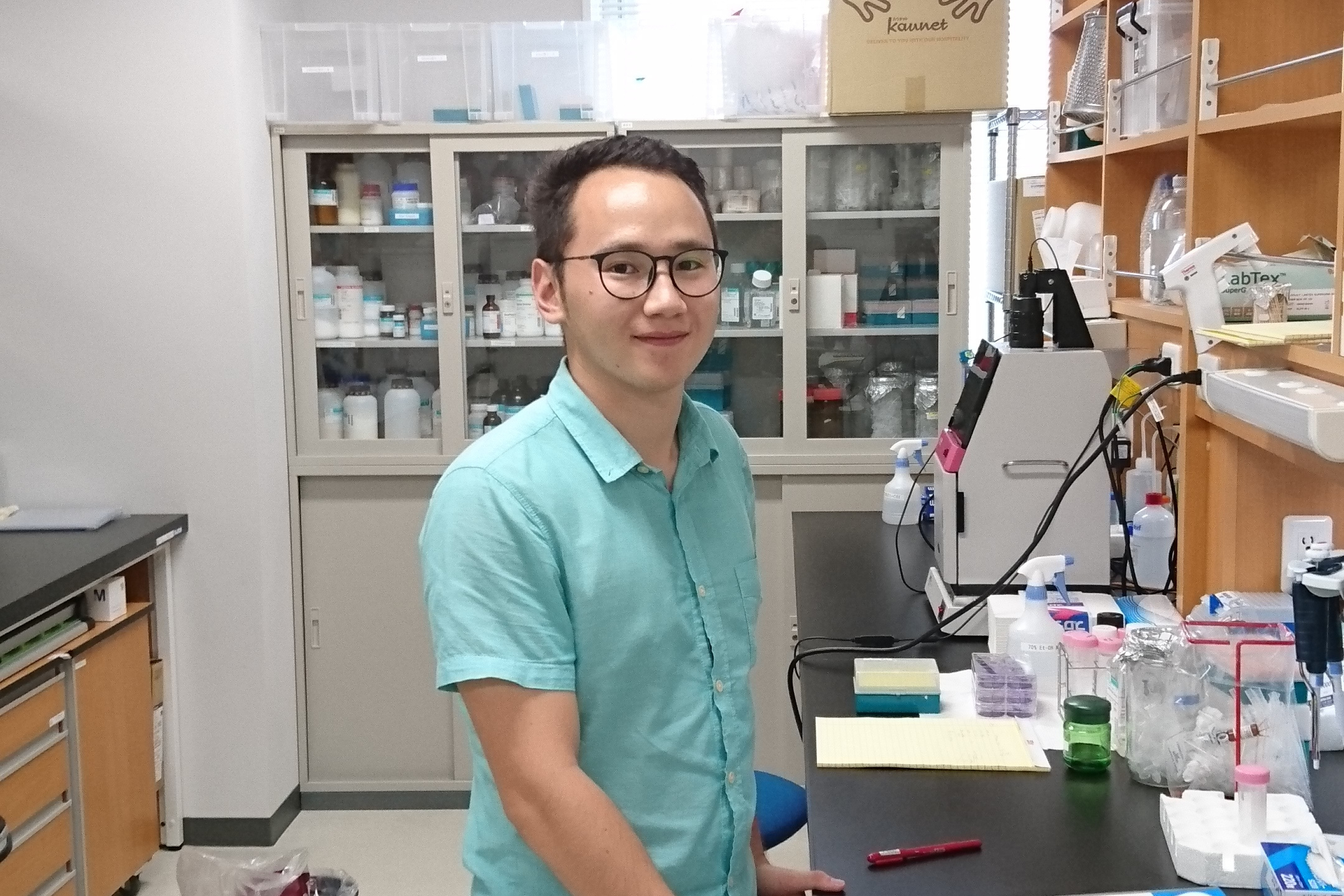

Sodbayasgalan Amarbayasgalan

招へい研究員 2018年8月から

湯川 かえで (Kaede Yukawa)

秘書

島田 希 (Nozomi Shimada)

技術補佐員 2018年4月から2019年7月まで

山田 翼 (Tsubasa Yamada) 生年月日:1992年7月31日

大学院生 (M2)

2018.03.22に修士号を取得し卒業しました。

私は以前、近畿大学薬学部創薬科学科に所属していました。微生物学に関する科目を勉強しているうちにウイルスや細菌と宿主細胞との攻防に興味を持ち、神谷先生と出会い、以前日本でも猛威を振るったSARSウイルスの研究にとても惹かれました。研究に関してはこれから学ばなければならないことばかりですが、「おもろい研究」ができるように日々努めていきたいと思います。

吉澤 奏子 (Kanako Yoshizawa)

技術補佐員 2015年8月から2016年3月まで在籍

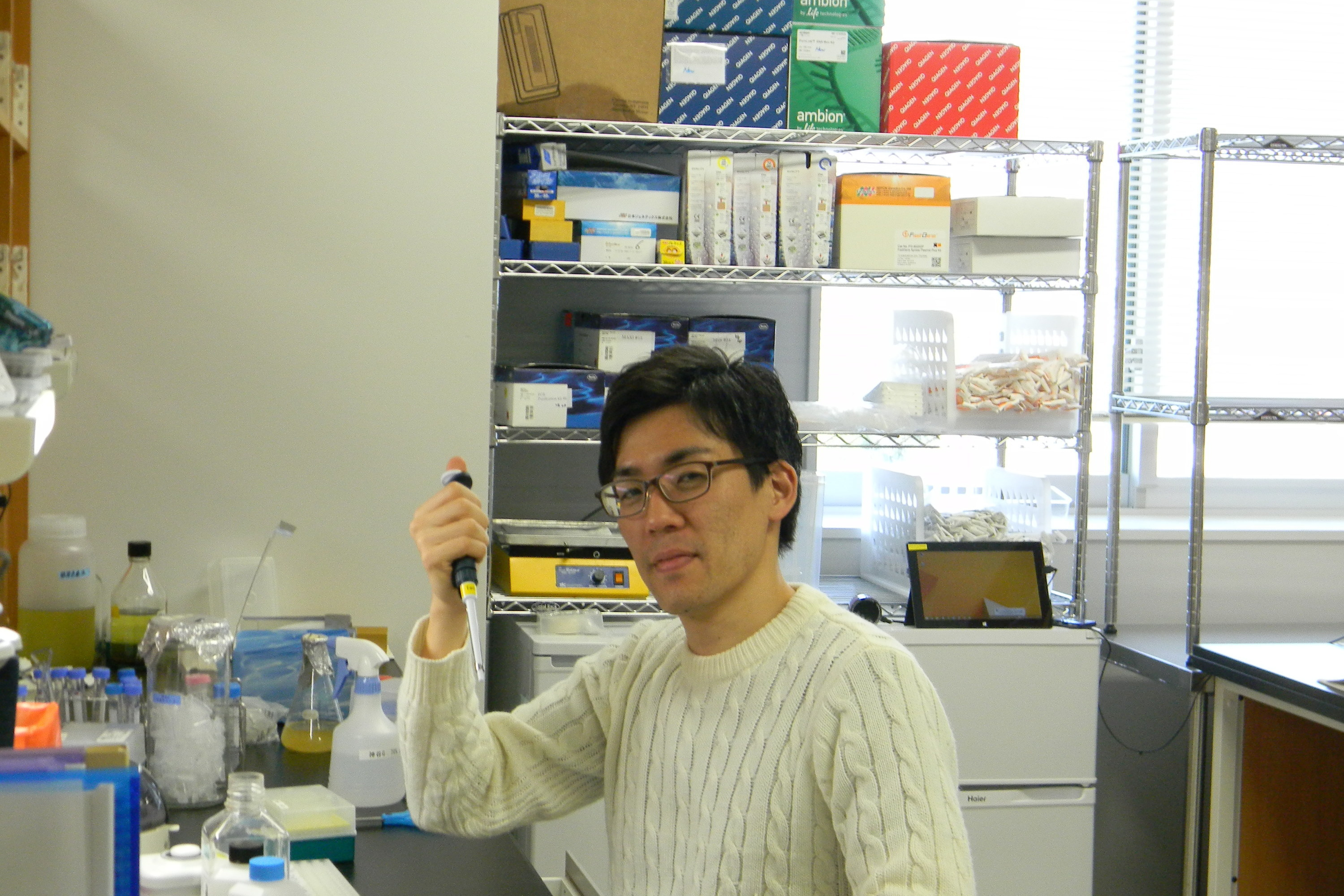

寺田 豊 (Yutaka Terada) 生年月日:1983年12月22日

特任研究員 2013年4月から2015年5月まで在籍

米国 La Jolla研究所 博士研究員として移動

私は山口大学獣医微生物学教室に所属し、動物に感染するコロナウイルス、主に猫コロナウイルスについて研究を行ってまいりました。コロナウイルスは非常にダイナミックな遺伝子変異を引き起こし、時に宿主域や病原性が変化することがあります。こうしたコロナウイルスの変異メカニズムの解明を目的に研究を進め、博士号を取得させていただきました。現在はコロナウイルスが宿主に対してどのように「悪さをするのか?」に興味があり、その病原性発現メカニズムを解き明かしたい、そのための分子生物学的な解析手法を学びたいと思い、こちらで研究させていただけることになりました。研究者として日々成長できるよう、充実した毎日を過ごしていきたいと思います。

坂井 祐介 (Yusuke Sakai)

特任研究員 2013年4月から2015年5月まで在籍

山口大学 共同獣医学部の助教として栄転

個体から個体へ伝播するという性質をもった疾患である感染症は、個体を超えた集団としての人類や動物に対する重大な脅威となります。学生時代に、口蹄疫やインフルエンザなどの発生が社会を翻弄する様を目の当たりにし、感染症研究を志すようになりました。これまでは獣医病理学の研究室で、感染体に対する宿主の免疫・組織応答という視点から感染症にアプローチしてきましたが、ウイルスの生活環や病原性発現機構を分子生物学的に解析する手法も勉強したく阪大微研で研究させて頂くことになりました。将来的には、これらを組み合わせて ”個体の病気としての感染症” を総合的に理解し感染症の制圧に貢献できるようになりたいと考えています。

田中 智久 (Tomohisa Tanaka) 2010年4月から2013年2月まで在籍

特任研究員

山梨大学大学院医学工学総合研究部 医学学域 基礎医学系(微生物学)助教に栄転

北海道大学で獣医病理学を専攻していました。ウイルスが病気を起こすメカニズムを分子生物学的に解析する際の、アプローチの仕方・手法を学びたいと思い、 こちらでお世話になっています。現在は、

SARS コロナウイルスの

nsp1タンパク質の機能解析に関する研究を行っています。毎日ちょっとずつですが、一人前の研究者として成長していけたらと思っています。

Stephanie Do

FrontierLab Student from OCt. 1 2018 to Feb. 6 2019

PHILOSOPHY

研究理念

コロナウイルス感染症の征圧を目指して

私たちはコロナウイルスを研究対象として分子レベルでウイルスの複製機構や病原性にかかわる因子を明らかにしようと挑戦しています。研究には様々はアプローチがあり、また流行りの研究もあるのも事実です。しかし、私たちは基礎と基本に忠実にコロナウイルスの研究を行うことを目指しています。

-

01

まず、第一に実験が好きである。

これは、好きこそものの上手なれ そのままです。 -

02

第二に気合と根性は必要です。

これは、今時、精神論は古臭いかもしれませんが、何かを成し遂げるには最重要事項です。だからと言って、私が暴れたりはしません。要は研究は試行錯誤の繰り返しです、失敗しても、失敗しても、折れない心は必要です。 -

03

第三に素直であること。

これは一人の人間として必要なことです。

この3つの要素のうち、1つでも欠けている方は、当グループをご遠慮ください。 -

04

修士学生に望むこと

修士の二年間は研究を行い、まとめるには時間は短すぎます。研究がうまくいかない時は、それは指導教官のせいであると私は考えています。ですので、失敗を恐れずに取組んでください。そして、研究の楽しさが少しでもわかれば満点だと私は思っています。 -

05

博士学生に望むこと

修士学生とは違います。もう一つ上を目指してもらいます。卒業までに、自分で研究の方向性を考える力と1つの研究のお話を作る力と基本的な研究技術の取得が最低条件です。ただし、これらは卒業までにできればいいと考えています。つまり、博士課程にこれらのことが体得出来るように、日々努力してください。ただ、研究がうまくいかない時は、それは指導教官のせいであると私は考えています。 -

06

研究員に望むこと

論文。ただ、論文にならない時は、それは指導教官のせいであると私は考えています。 -

07

最後に、すべての方に望むこと

挨拶

Lab. life

研究室内

Life in Lab.

一週間の予定

コアタイムは朝9時から夕方6時までです。朝9時から実験を始めるようにしてください。

月曜日:グループでの実験の進展報告 18:00から

水曜日:ジャーナルクラブ 10:00から

土曜日:実験の進展報告 09:00から

研究室がある建物の入り口

研究室の入り口と廊下

ここが6階の廊下です。

フロアーマップ

廊下を挟んで、実験室と居室に分かれてます。実験室は他のグループと共通スペースです。

実験室の中

実験室の全体写真。とても広いです。

実験台

木目調の実験棚です。

培養室

ここで細胞を培養したり、ウイルスを扱ったりします。

洗浄室

ここで器具を洗ったり、滅菌したりします。

サーマルサイクラー

この機械で遺伝子を増幅したりします。毎日使用する機械です。エッペンドルフ社とタカラ社の機械が人気です。

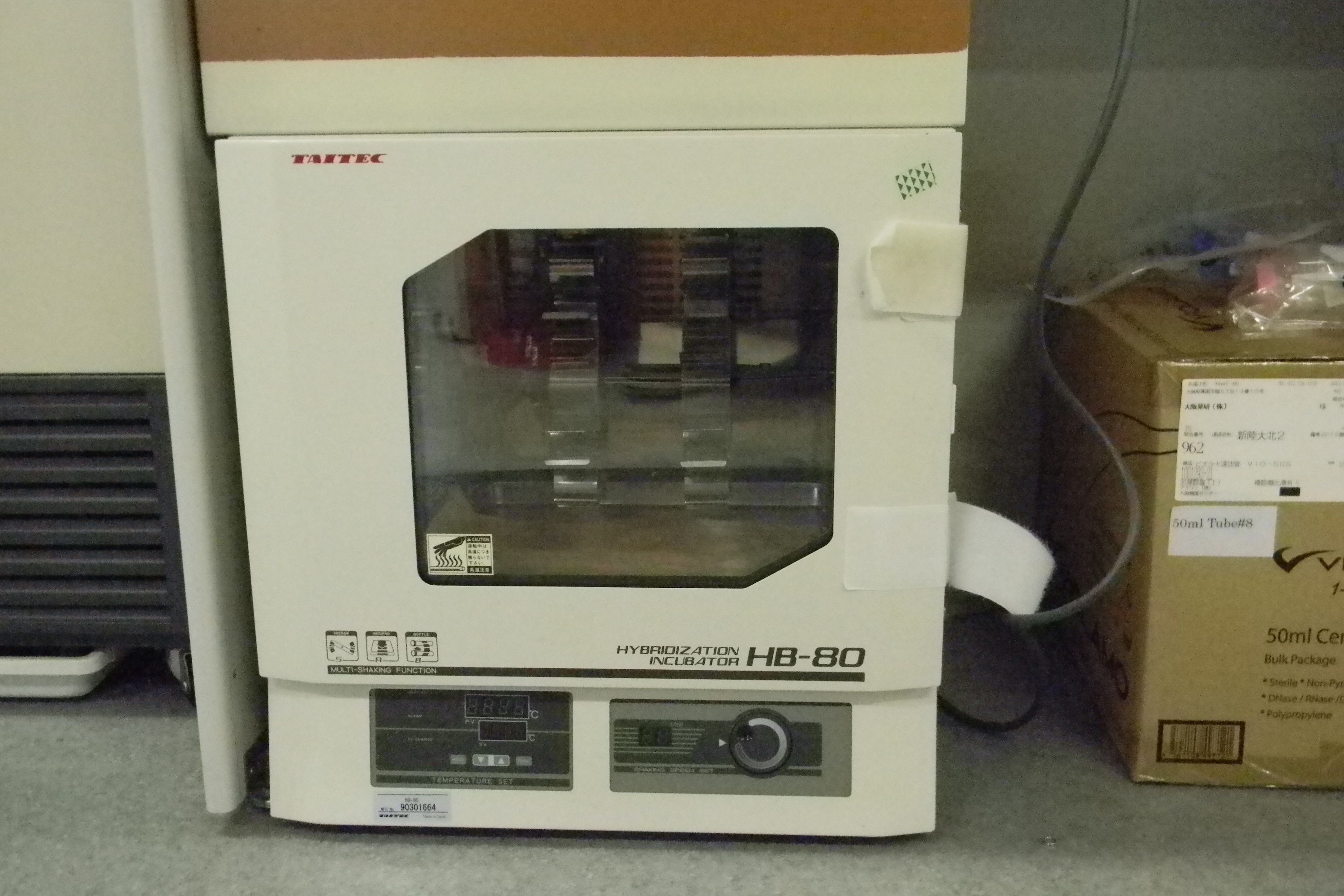

ハイブリダイザー

コロナウイルスのウイルスRNAの検出のためのノーザンブロット法に使用します。私のグループはノーザンブロットが得意です。

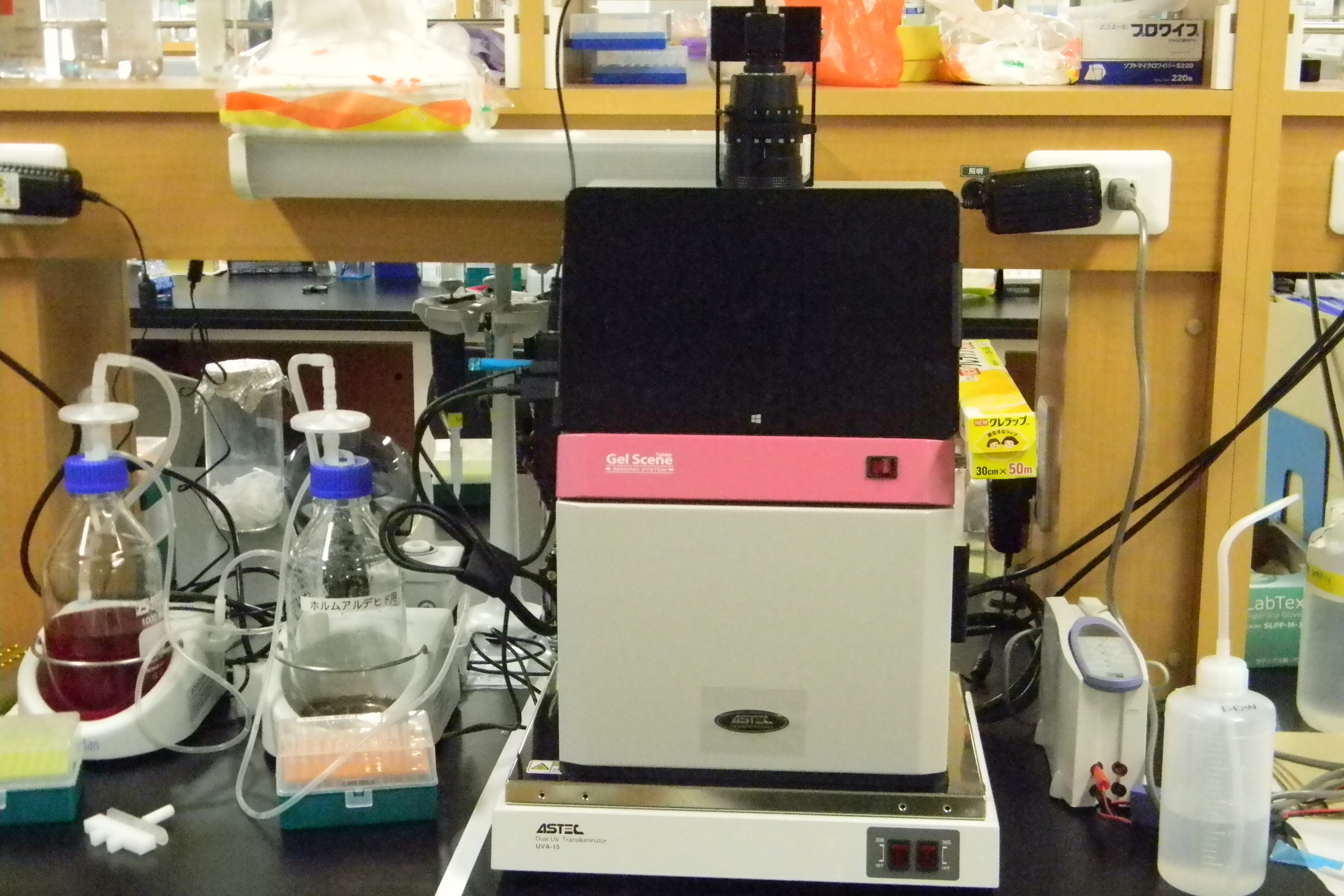

ゲル撮影装置

ゲル撮影装置です。これでDNAの断片をきれいな画像に取り込みます。タブレットで操作できる優れものです。

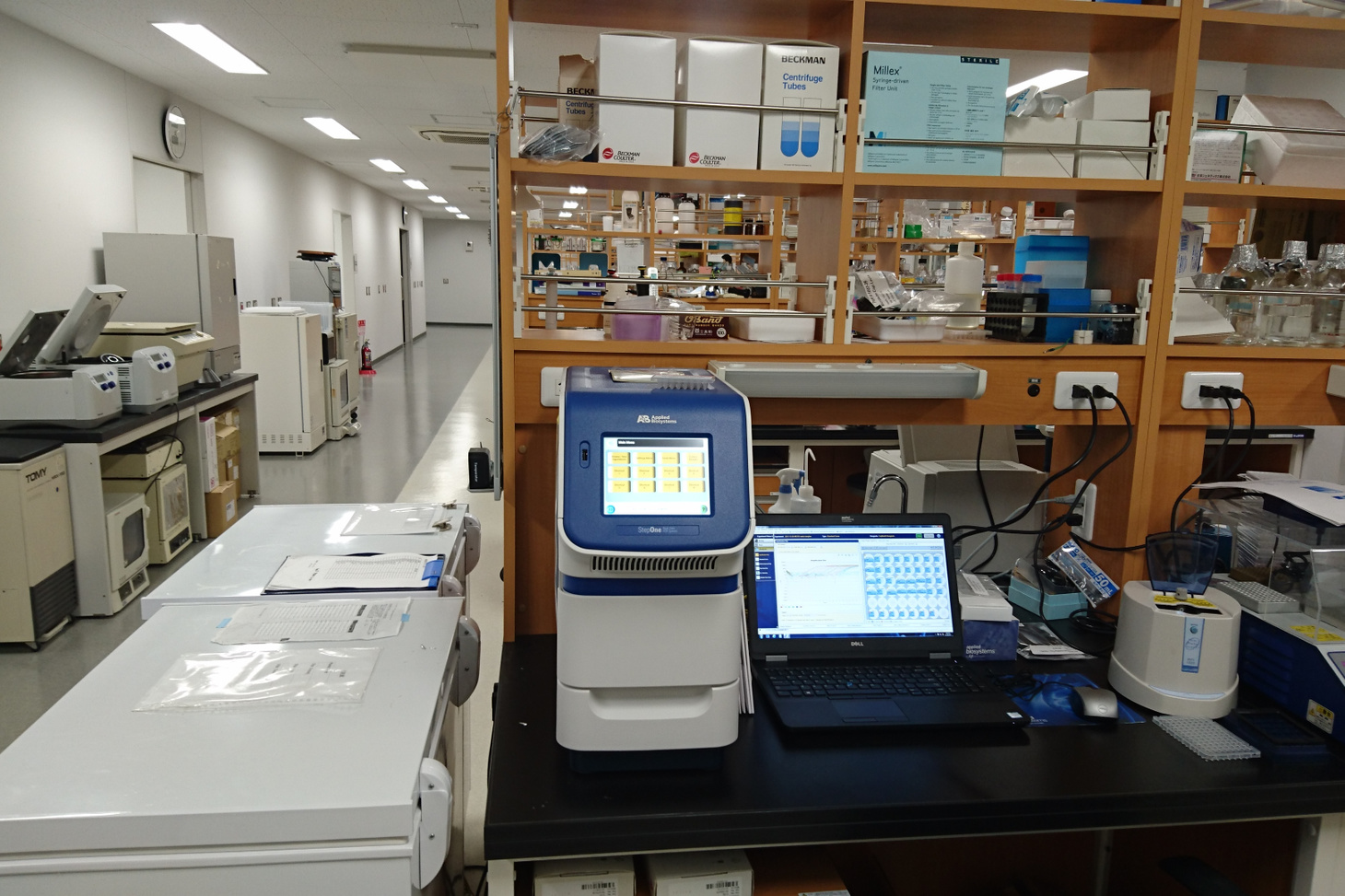

リアルタイムPCR

48well用のリアルタイムPCRです。ウイルスのmRNAの定量的な解析に使用します。